현재 글로벌 원전 산업은 에너지 독립성 강화(세계 에너지 안보 재편), 탄소중립 이행과 전력의 안정적 공급 흐름 등의 이슈에 따라 구조적 회복 단계에 진입했다. 선진국(유럽, 미국 등)에서는 에너지 주권 확보와 신재생에너지의 고질적 문제인 간헐성을 보완하기 위해 원전 확대를 추진하고 있다. 이는 각국의 에너지 정책 변화와 프로젝트 추진 현황을 통해 확인할 수 있다.

원전은 크게 대형 원전과 소형 모듈 원전(SmallModular Reactor, SMR)으로 나눌 수 있으며, 미국은 SMR에 집중하고 있다. 최근 미국의 SMR정책은 기술 지원 중심의 ‘계획’단계에서 SMR 착공 및 배치 중심의 ‘실행’단계로 전환했다. 특히 올해 3월에 발표한 ‘GEN III+ SMR Pathway to Deployment’ 정책을 통해 기술개발 지원이 아닌 배치가속화 목적을 명확히 했다.

미국은 오바마 정부 때부터 SMR에 주목했는데, 그때부터 현재의 트럼프 2기까지 정권별 SMR정책의 초점이 다르다. 오바마 정부는 기술개발 초기 단계의 기업에 대한 R&D 지원에 집중해 SMR 설계 비용과 인허가를 지원하는 ‘SMR Licensing Technical Support’ 등의 정책을 내세웠다.

반면 트럼프 1기는 상업화 가능 프로젝트에 투자하는 ‘Advanced Reactor Demonstration Program(ARDP)’ 을 통해 차세대 원자로 도입을 위한 지원에 주목했다. 바이든 정부는 ‘Inflation Reduction Act(IRA)’ 등의 정책을 발표하며, 세제 혜택을 통한 경제성 확보로 민간 참여를 유도하고 시장 규모를 확대하고자 했다.

그런데 트럼프 2기에서는 계획 및 설계에 집중한 기존의 정책 기조와 달리 SMR 배치라는 ‘실행’에 초점을 맞춘 정책으로 전환했다. 지난 3월 미국 에너지부(DOE)가 발표한 프로그램은 SMR 상용화 건설과 운전프로젝트를 지원하는 정책으로 총 9억 달러 규모다.

해당 프로그램은 R&D 지원이 아닌 실제 배치 지원으로 상업화 기준에 따라 Tier1·2업체를 선별한다. 즉, 사업화와 실행력을 기준으로 지원 대상을 구체화해 SMR을 장기 산업으로 키워내겠다는 미국 정부의 정책 방향성을 짐작할 수 있다.

유럽은 대형 원전에 집중하며 SMR을 보완 수단으로 활용하는 전략을 추진 중이다. 유럽의 원전수요는 대형 원전 프로젝트를 본격적으로 재개하며 회복세를 보이고 있다. 영국, 프랑스, 슬로베니아, 핀란드, 불가리아 등이 유럽에서 신규 대형 원전 프로젝트를 진행 중이다.

또 체코는 두코바니(Dukovany) 원전 건설 프로젝트(1,200MW급 원전 2기, 26조원)를 추진 중이고, 폴란드는 AP1000 노형 기반의 신규 원전 3기 건설을 미국 웨스팅하우스와 협력해 진행하고 있다. 유럽 각국의 원전 관련 프로젝트를 통해 전력 공급확보를 넘어, 세계 에너지 안보 재편속에서 에너지 독립성을 강화하려는 현재 유럽의 정책 목표를 읽을 수 있다.

원전 사이클 본격화 ‘팀코리아’에 쏠린 기대 커질 듯

작게

보통

크게

유럽은 대형 원전뿐 아니라 SMR도 적극 추진한다. 영국은 원자력 첨단 기구(Great British Nuclear, GBN)를 출범해, SMR 도입에 가장 적극적이다. 루마니아는 미국 뉴스케일과 협력해 SMR 실증 프로젝트를 진행 중인데, 이는 유럽내 최초 상용화 시범사례가 될 전망이다. 러·우전쟁을 계기로 유럽에서 안정적 에너지 공급원 확보의 중요성이 크게 부각했다.

러시아산 가스 의존도 감소와 재생에너지의 간헐성문제를 보완하기 위해 원전이 꼭 필요하지만, 예산 초과와 공기지연 리스크가 문제다. 따라서, 유럽 원전 산업은 원전 건설 수행능력을 증명할 레퍼런스를 포인트로 두고 ‘정해진 예산과 시간내 건설 가능여부’를 기준으로 사업자를 선정한다.

원전 산업은 ‘기술’에 더해 ‘수행 능력’이 중요하다. 기술적 요소 외에 평균 5~10년에 이르는 긴 건설 기간과 인허가, 안전 규제 등의 비기술적 요소가 복합적으로 작용하기 때문이다.

즉, 기술 보유를 넘어 ‘정해진 예산과 시간 내에 건설할 수 있는지’가 핵심 요소라는 얘기다. 과거 유럽과 미국에서 빈번하게 발생한 공기 지연과 비용 초과가 해당 기조를 만들었다. 이런 상황에서 대한민국의 원전 시공 경험이 더욱 부각되고 있다.

대한민국은 국내 30기 이상, 국외 4기(UAE)로 확실한 원전 건설 레퍼런스를 보유하고 있으며, UAE 바라카 원전 프로젝트는 ‘정해진 예산과 시간 내’에 시공한 성공 사례로 꼽힌다. 이처럼 ‘수행 능력’에서 경쟁력을 갖춘 대한민국이 글로벌 원전 산업에서 중요한 플레이어로 떠오르고 있다.

글로벌 원전 산업구조는 변화하고 있다. 원전 기술사는 기존의 단발성 조달 계약에서 벗어나 장기 사업 파트너를 찾는다. ‘정해진 예산과 시간 내에 건설’이라는 핵심 가치를 바탕으로, 안정적 협력 체계를 구축하려고 한다.

이런 변화 속에서 원전 기술사들은 대한민국의 원전 시공 경험을 높게 평가하며, 최근 한국기업은 기존의 하청기업 역할을 넘어 프로젝트 실행 파트너로 부상했다. 국내 기업이 글로벌 기술사와 체결한 전략적 파트너십은 수주 기회의 증가는 물론, 역할 확대를 통해 수익성 확대로까지 이어질 것으로 기대된다.

과거 국내 원전 시공사가 전체 프로젝트 규모의 30% 수준을 수주할 수 있었다면, 현재는 50~60% 수준까지 수주비중이 늘어났다.

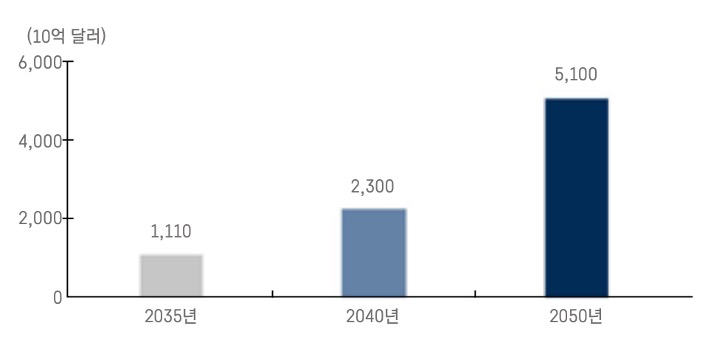

글로벌 원자력 시장 규모 전망

자료: 현대건설, WNA, IAEA, Bloomberg, KB증권

유럽 내 SMR 프로젝트 추진 국가

자료: KB증권

이 콘텐츠의 원문은 GOLD&WISE에서 제공했습니다.

※ 위 내용은 필자의 개인적인 의견으로 소속 회사(KB증권)의 공식적인 의견과 다를 수 있음을 알려드립니다.

![[미리보기] 태양을 닮은 에너지, 핵융합 발전](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-02-pc.jpg)