도심에서 조금 떨어진 곳에 주차하고 가벼운 가방을 챙겨 든다. 현지인의 느긋함에 주파수를 맞춘다. 걷다가 지치면 트램을 타면 된다. 혹은 현지인처럼 잔디밭과 벤치에 앉거나 누워 쉬면 된다. 헬싱키 대성당부터 광장 마켓인 카우파토리, 에스플라나디 공원, 템펠리아우키오 교회까지 헬싱키의 랜드마크는 짧게는 반나절이면 다 돌아볼 수 있다.

우리나라 사찰처럼 유럽에서는 교회를 통해 그들만의 역사와 문화, 고즈넉한 정서를 느낄 수 있다. 핀란드도 마찬가지다. 교회와 사원에서 당대 시대와 문화를 가늠할 수 있다. 단 헬싱키를 대표하는 종교 명소는 공통점보다 차이점이 두드러진다. 건축 형태도, 문화적 배경도 상이하다.

먼저 헬싱키 대성당은 헬싱키 여행의 핵심지이자 핀란드 종교의 상징이다. 루터파 교회의 본산인데, 핀란드인 중 루터파 교인이 무려 85%나 되는 만큼 이 나라의 종교적 구심점으로 여겨진다. 헬싱키 대성당의 외관은 넓고 높고 희다. 가슴이 묵직해질 만큼 규모가 크다. 직접 마주하지 않고 선 위엄을 가늠하기 어렵다.

아마 성당이 다 나오도록 사진을 찍어 5×7인치로 인화하면, 성당 앞에 옹기종기 모여 앉은 사람들이 약관 설명서 글자 정도로 작게 보일 것이다. 외부뿐 아니라 내부에도 촘촘하거나 화려한 장식은 없지만, 적재적소에 배치한 문양과 웅장한 석상이 성스러운 분위기를 자아낸다.

시선을 끄는 색이라고는 외부의 청동색 돔 지붕과 내부의 대형 그림, 샹들리에 정도다. 반면 우스펜스키 대성당은 무척 화려하다. 러시아의 지배를 받던 19세기에 건축한 곳으로 스칸디나비아반도에서 규모가 가장 큰, 핀란드의 유일한 러시아 정교회 건축물이다. 은은한 외관의 헬싱키 대성당과 달리, 우스펜스키 성당은 붉고 화려한 벽체와 청동 지붕이 강렬한 보색 대비를 이룬다. 내부 역시 타일과 금박, 조각 장식으로 휘황찬란하다.

한편 암석 교회로 유명한 템펠리아우키오 교회는 비교적 최근인 1969년 지은 공간이다. 바위를 파내어 만든 점이 이색적이다. 거친 바위 표면을 연마하지 않은 데다 바위 사이로 흐르는 물줄기도 그대로 두었다. 벽에는 창을 낼 수 없었지만, 벽과 지붕 사이를 통해 자연광이 쏟아지도록 설계했다.

구리선을 감아 만들었다는 지붕은 가마솥 뚜껑을 연상시키는데, 미래적이면서도 고전적이고 자연 친화적이기도 해 기묘한 느낌이 든다. 음악 소리가 천장에 반사되고 바위 벽에 흡수되어 영롱하고도 부드럽게 울린다.

캄피 예배당도 빠트리면 아쉽다. 2012년 헬싱키가 세계 디자인 수도로 선정되면서 지은 아담한 예배당이다. 고대 이집트 여왕 네페르티티의 모자를 연상시키는 형태가 도심 한가운데서 유독 눈에 띈다.

창문 하나 없는 벽체는 핀란드산 자작나무로 만들었다. 캄피 예배당은 독특한 외관만큼 정체성도 이색적이다. 루터교 사원이지만 특별한 날 외에는 예배가 없다. 이곳에서는 예수님이든 부처님이든 알라신이든 나 자신이든, 종교와 상관없이 누구나 기도하고 감사하며 평화를 구하라고 안내한다. 단 ‘침묵의 교회’라는 뜻대로, 절대 소리를 내면 안 된다.

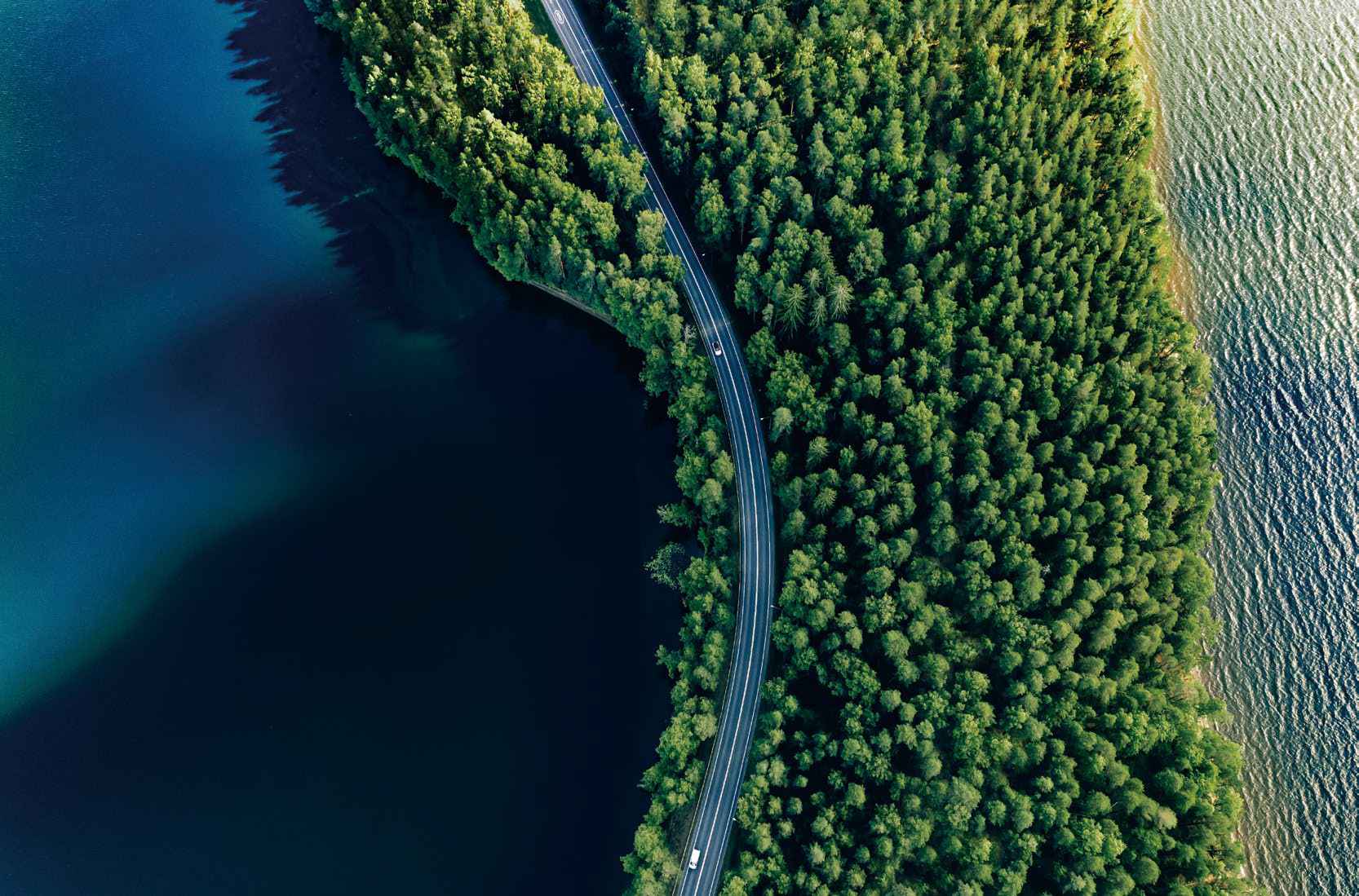

네 곳의 교회를 걸어서 오가는 동안, 재래시장과 카우파토리에 들르거나, 핀란드를 상징하는 하마 캐릭터 무민도 구경할 수 있다. 일본 영화 <카모메 식당>의 ‘그곳’도 헬싱키 대성당에서 도보로 20분, 핀란드 최대 백화점인 스톡만 백화점도 10분 거리다. 도심의 석조 건물은 대부분 모래 색이지만, 울창한 공원이 곳곳에 자리해 싱그러운 여운을 남긴다.

낮은 인구 밀도는 번화가에서도 실감할 수 있다. 여행자가 아무리 많아도 ‘2m 거리두기’가 절로 된다. 핀란드 북부로 갈수록 인구 밀도는 더 낮아진다. 특유의 한적함은 핀란드를 포함한 북유럽 여행의 크나큰 매력일 것이다.

단, 여름철 성수기의 캠핑장은 동남아 명승지 못지않게 북적인다는 점을 각오해야 할 터. 숲과 강을 늘 가까이 두고 살면서도, 자연 속으로 더 깊이 파고들기 위해 수많은 인파가 캠핑에 나선다. 캠핑장이 아무리 많아도 ‘괜찮은 곳’은 역시 일찌감치 예약이 마감된다. 눈여겨본 캠핑장이 있다면 자리를 미리 선점하길 권한다.

![[환율 전망] 이란의 강경 대응에 국제유가 다시 급등](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-02-pc.jpg)