서울 강남과 용산 등 토지거래허가구역에서 아파트를 살 때는 여러모로 조심할 게 많다. 무엇보다 허가권자인 구청이 서로 다른 기준을 적용하는 경우가 적지 않으므로 구청에 확인한 뒤 거래하는 것이 좋다. 토지거래허가구역에 위치한 아파트를 살 때 주의해야 할 사항 3가지를 다뤄본다.

첫째, 일단 오는 9월 30일까지 6개월간 토지거래허가구역으로 묶인 강남 3구와 용산구에선 허가 대상은 아파트(대지면적 6㎡ 이상)로 한정된다.

허가구역이라도 다세대, 연립주택, 단독주택, 상가빌딩 등을 살 때는 제외된다. 토지거래허가제이지만 사실상 아파트거래 허가제인 셈이다. 관리처분계획인가를 받는 용산구 한남 3구역 등 아파트 입주권이나 분양권을 살 때도 허가 대상이다. 그러나 법원 경매나 신규 분양, 대가 없이 거래가 이뤄지는 무상 증여(부담부 증여는 허가 필요)는 허가를 받지 않아도 된다.

둘째, 토지거래허가구역에선 원칙적으로 실거주(2년) 목적의 무주택자만 아파트를 살 수 있다. 문제는 유주택자의 갈아타기다. 대부분 구청은 거래 허가신청일로부터 종전 집(주거용 오피스텔 포함)을 처분하지 않으면 불이익을 준다. 기존 주택 소유 여부는 등기부등본으로 판단한다.

상가주택을 자녀들이 상속 받아 공동소유 하더라도 종전 주택 지분은 처분해야 한다. 신규 매입한 아파트를 미이용하거나 방치할 때는 취득 가액의 10%이내의 이행강제금을 매년 내야 한다.

다만, 서초구에선 종전 주택을 매각하는 것 외에 임대를 놔도 된다. 기존 주택을 팔지 않고 임대할 때는 세부담이 늘어날 수 있다. 기존 주택보유자가 조정대상지역(강남 3구, 용산구)에서 새 아파트를 산 뒤 기존 주택을 팔지 않으면 취득세를 중과(8%)하기 때문이다. 영등포구는 좀 더 유연한 편이다. 허가 대상인 여의도동 아파트를 살 때는 종전 주택 매각과 임대, 중개 의뢰 등 3가지 계획서를 제출해도 된다.

셋째, 구청별로 기존 주택의 처분기한도 제각각이라는 점이다. 강남‧송파구와 양천구(목동 신시가지 아파트)는 1년이 적용된다. 서초‧영등포구, 성동구(성수동 전략정비구역)에선 6개월, 용산구는 4개월로 짧은 편이다.

토허제 아파트를 안전하게 거래하려면 기존 집을 팔고 매수하는 게 바람직하다. 토허제 지역이 아닌 곳에선 양도세나 취득세 중과를 당하지 않으려면 기존 1주택자의 경우 집을 사고 난 뒤 종전 집을 3년 이내 처분하면 된다.

하지만 토허제 지역에서 기존 주택의 매각 기한인 4개월 ~ 1년은 시간상으로 너무 촉박하다. 특히 거래회전율이 떨어지는 단독주택, 전원주택, 상가주택, 주거용 오피스텔 보유자는 ‘선매도 후매수 원칙’을 지키는 게 좋을 것 같다.

「토지거래허가제」 아파트 매입시 조심해야 할 3가지

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

- 아파트만 토허제, 원칙적으로 무주택자만 취득가능

- 갈아타기, 종전 주택 매도 시한 구청별로 4개월~1년

- 서초구와 영등포구는 기존 주택 임대도 허용

주택시장 동향

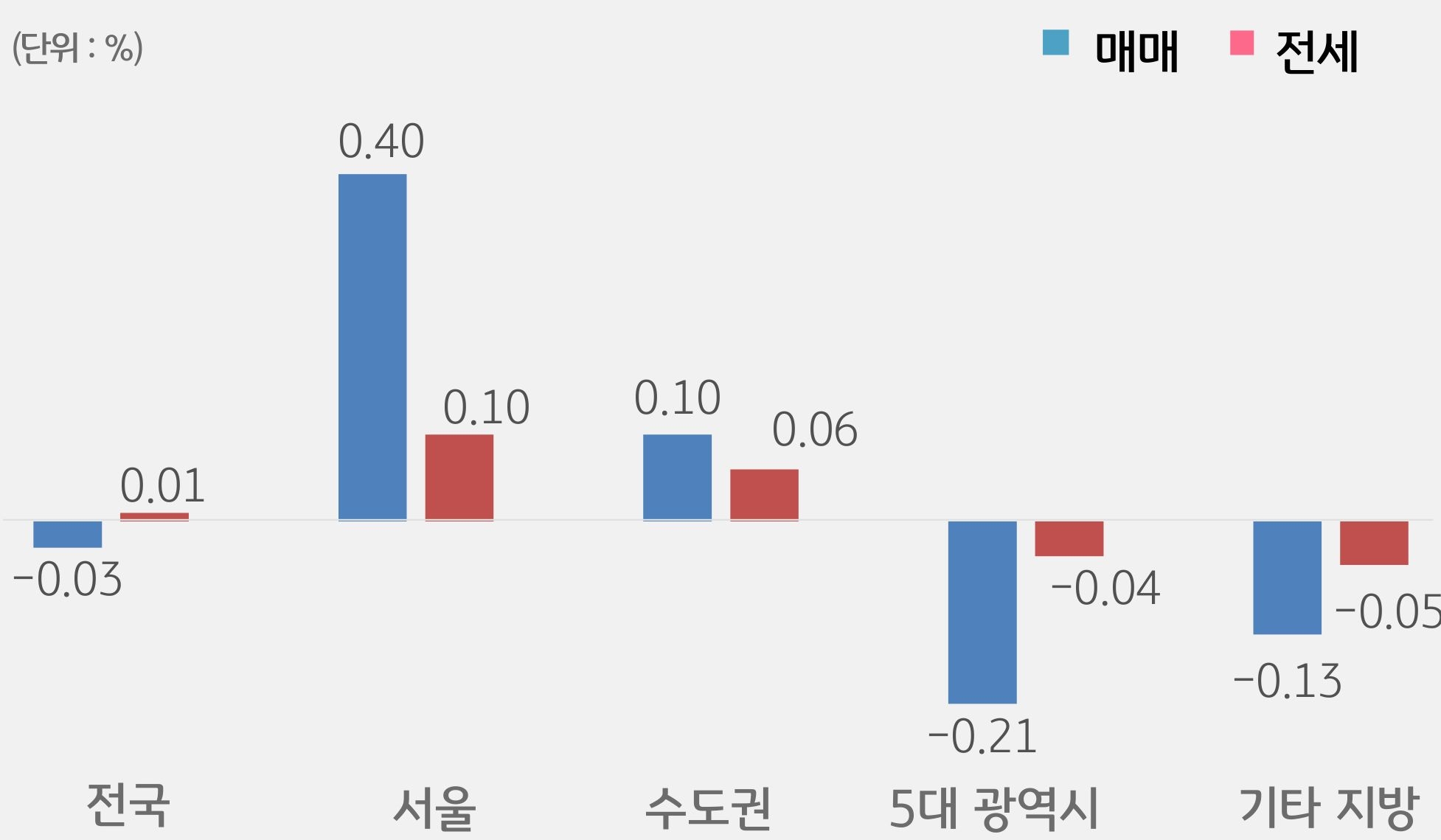

지역별 주택 매매 및 전세가격 증감률

자료: KB국민은행 (25년 1월 대비 2월 기준)

1. 매매가격 동향

- 3월 전국주택매매가격 전월대비 소폭 하락

* 12월(-0.09) → 1월(-0.12) → 2월(-0.10) → 3월(-0.03)

- 지역별 매매가격 동향

- 수도권 : 서울(상승)·경기(하락)·인천(하락)

- 5대 광역시 : 소폭 하락

* 부산(-0.26), 대구(-0.28), 광주(-0.25), 대전(-0.09), 울산(0.00)

- 기타 지방 : 소폭 하락(-0.13)

2. 전세가격 동향

- 3월 전국주택전세가격 전월대비 소폭 상승

* 12월(+0.10) → 1월(+0.01) → 2월(-0.01) → 3월(+0.01)

- 지역별 전세가격 동향

- 수도권 : 서울(상승)·경기(상승)·인천(하락)

- 5대 광역시 : 광주, 울산(상승) 外 하락

* 부산(-0.01), 대구(-0.30), 광주(+0.08), 대전(-0.07), 울산(+0.25)

- 기타 지방 : 소폭 하락(-0.05)

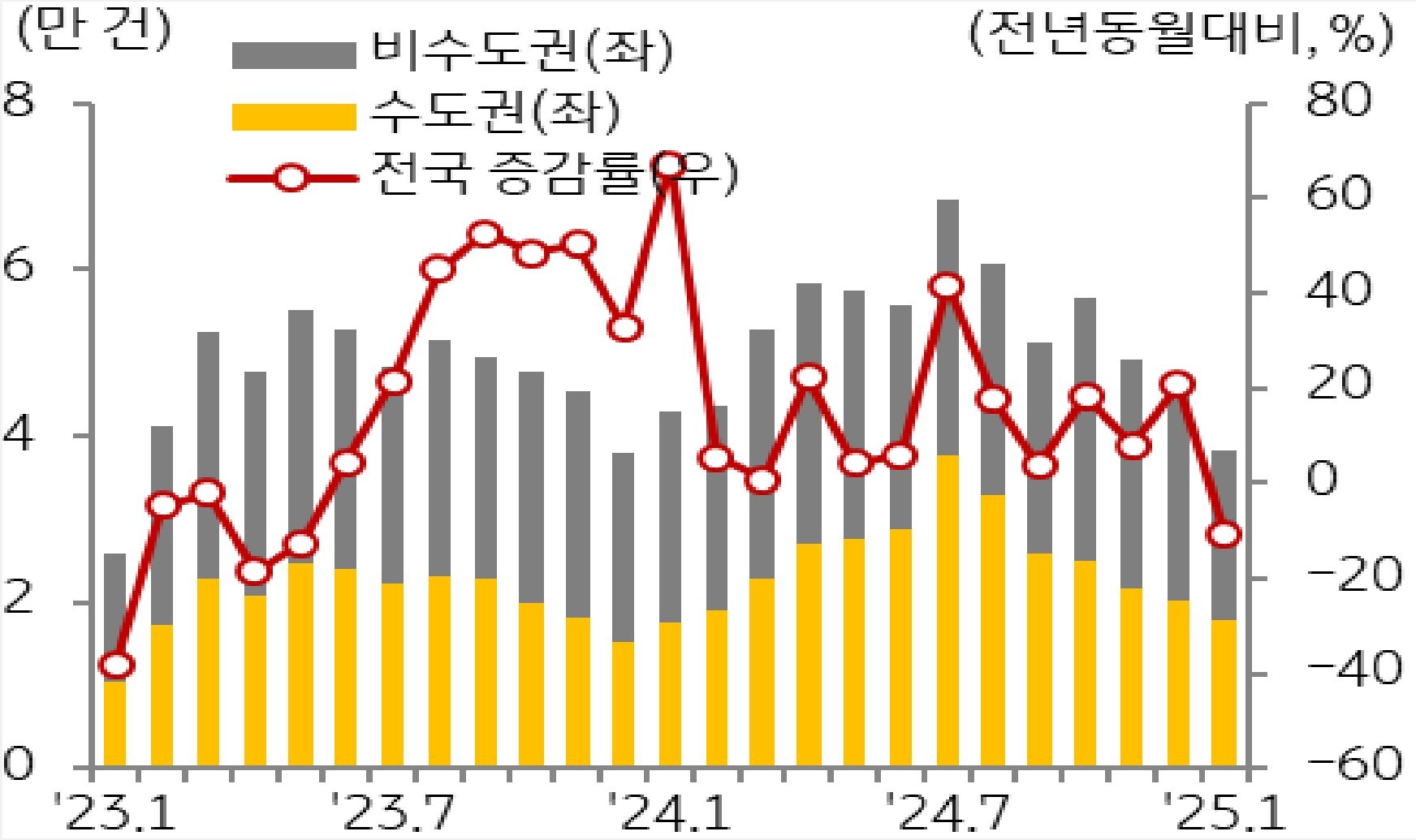

3. 거래 동향

- 거래량 감소

- 25년 1월 주택거래량은 3.8만건으로 전월비 16.5% 감소

- 24년 하반기 주택거래시장이 위축, 전월비 기준 3개월 연속 감소세

주택 매매거래량 추이

자료: 한국부동산원

부동산시장 Trend

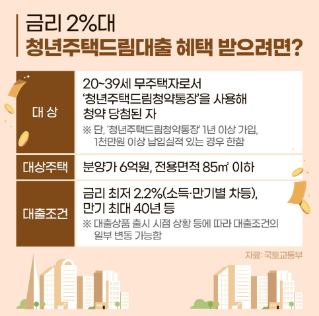

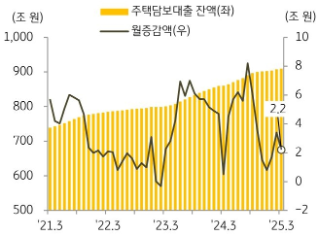

정책 대출 금리 인상

기준금리는 하락하고 있으나 신규분양주택 담보 디딤돌 대출 우대금리(0.1%) 폐지, 수도권에 한정해 디딤돌대출과 버팀목대출의 금리를 0.2% 올리는 등 정책 대출의 금리는 인상되었다. 또한, 우대금리를 최고 0.5%만 인정해주는 것으로 정책이 변경되어 실질적인 체감대출 금리는 더욱 상승하였다.

GTX-A노선 개통 1주년

2024년 3월 개통한 GTX-A노선의 연간 이용객은 771만 명으로 예측 수요(일 21,523명) 대비 75% 수준으로 나타났다. 수서~동탄, 운정중앙~서울역 구간으로 나뉘어 개통되었으며 아직 개통되지 않은 창릉역, 삼성역 구간이 개통되면 경기 남ㆍ북부의 서울 강남과 도심 접근성이 크게 개선 될 것으로 예상된다.