지난 2016년, 넷플릭스가 우리나라에 들어왔어요. 당시만 해도 넷플릭스가 지금처럼 성공할 거라고 예측한 사람은 거의 없었어요. 국내 지상파 콘텐츠 선호도가 높고, 유료 방송 시장이 워낙 낮은 가격에 머물러 있었거든요. 하지만 현재 한국 드라마와 영화 시장은 넷플릭스에 종속됐다고 해도 과언이 아니에요. 넷플릭스가 한국 미디어 시장에 미친 변화와 국내 시장의 대응 방안을 살펴볼게요.

넷플릭스가 바꾼 한국 드라마와 영화 시장: K콘텐츠의 대응 전략은?

읽는시간 4분

Writer 유건식 교수 ✍️

성균관대학교 미디어문화융합대학원 초빙교수, 문화체육관광부 방송영상 리더스포럼 위원, 미디어오늘 ‘유건식의 미디어 이슈’ 칼럼니스트, 전 KBS 공영미디어연구소장, <The Good Doctor>와 <성균관 스캔들> 프로듀서, <넷플릭소노믹스>, <OTT 트렌드> 등 13권의 책을 썼어요.

OTT 플랫폼 절대 강자

넷플릭스 파워, 얼마나 강할까요?

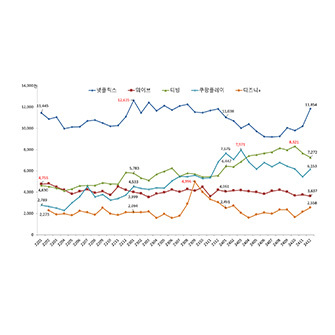

넷플릭스는 우리나라 미디어 시장의 절대 강자예요. 모바일인덱스에 따르면, 지난 1월 넷플릭스의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 1,371만 명으로 추정돼요. 작년 12월 기준으로는 국내 토종 OTT인 티빙보다 약 450만 명이나 더 많았죠.

국내 주요 OTT 월간 순 이용자 수

출처: 코리안클릭

넷플릭스 저작권

넷플릭스 오리지널 = 저작권 독점

넷플릭스는 국내에서 제작비 전액 이상을 보장하는 대신, 해당 콘텐츠에 대한 모든 IP(지식재산권)를 독점해요. 하지만 미국에서는 90일 이상 서비스할 때 재상영분배금(Residuals)을 지급하고 있어요. 재상영분배금이란 TV 프로그램이나 영화를 본방 외에 재사용할 때 지급하는 보상금인데요. TV에 재방송되거나 케이블 TV, 해외에 판매될 때 금액의 일정 비율을 작가와 배우에게 주는 거죠.

<오징어게임> 시즌1은 약 2,250억원의 제작비를 투입해 약 1조 3,000억원의 이익을 냈어요. 또한, 시즌 3까지 진행되면 10억 달러의 누적 수익이 예상된다는 예측*도 있고요.

*패럿 애널리틱스(Parrot Analytics)의 2022년 7월 자체 평가 기준

모든 권리는 넷플릭스가 가져요

<오징어게임>은 국내 창작자가 기획한 콘텐츠지만, 사업과 수익 등 모든 권리는 넷플릭스가 갖고 있어요. 그래서 2023년 영국에서 실사 게임을 만들 때도 황동혁 감독이나 제작사 싸이런픽쳐스는 아무런 수익이 없었죠. 콘텐츠가 성공하더라도 추가 이익을 얻을 방법이 없으니, 시즌 1에서 좋은 성과를 거둬 시즌 2를 만드는 게 유일한 방법이에요.

넷플릭스 제작비, 영화 제작비

넷플릭스 출연료, 회당 3억원? 제작비 얼마나 드냐면

넷플릭스의 오리지널 콘텐츠는 할리우드 스튜디오가 추구하는 ‘고위험 고수익(High-risk, high-return)’ 전략을 펴요. 이 전략은 영화 10편을 제작하면 8편이 적자를 보더라도, 2편의 수익으로 막대한 이익을 내는 거예요.

드라마 제작비는 국내 2배 수준

<오징어게임>이 대표적인 사례예요. <오징어게임>의 회당 제작비는 약 28억원으로 국내 드라마의 2배가 넘는 수준이에요. 게다가 오징어게임 시즌2에는 1,000억원의 제작비가 투입됐어요. 회당 167억원인 셈이죠. 다른 드라마의 주연급 배우 출연료가 회당 3억원이 됐다는 말도 있는데요. 이렇게 막대한 제작비를 감당할 수 있는 곳은 넷플릭스뿐이에요.

국내 방송사는 드라마 줄이고 예능으로

드라마 제작비가 치솟은 탓에 국내 방송사들은 드라마 편성을 줄였어요. 굿데이터코퍼레이션에 따르면, 우리나라의 연간 드라마 제작 편수는 2022년 142편에서 2023년 120편으로, 또 작년 11월에는 95편으로 꾸준히 줄었죠. 이런 상황에서 방송사와 OTT 플랫폼 모두 예능 프로그램을 늘리는 추세예요. 대표적인 예능 프로그램으로는 <나는 솔로>, <환승연애> 등이 있죠.

한국 영화감독도 넷플릭스로

한국 영화도 넷플릭스 피해자일까?

한국 영화는 최근 투자도, 공개 편수도 줄어 부진을 겪고 있어요. 이 또한 넷플릭스의 영향일 가능성이 높아요. 코로나19 팬데믹 시기에 야외 활동이 제한되면서 시청자들은 OTT에 익숙해졌고, 굳이 극장에 가지 않아도 작품을 쉽게 즐기는 데 익숙해졌어요. 넷플릭스만 있으면 영화 한 편 값으로 집에서 편하게 영화와 드라마를 볼 수 있으니 더 이상 극장을 찾지 않는 거죠.

영화감독은 넷플릭스 드라마로

팬데믹 시기에 영화 제작이 어려워지면서 많은 영화감독이 드라마로 진출했어요. <오징어게임>의 황동혁, <수리남>의 윤종빈, <택배기사>의 조의석 감독이 대표적인 예죠. 넷플릭스 오리지널 드라마는 대체로 6부작이나 8부작으로 기존 미니시리즈의 1/2, 1/3 정도여서 영화감독들이 진출하기에 적합했거든요. 또, 넷플릭스는 작품의 퀄리티를 높게 유지하려는 경향이 있기 때문에 영화감독들의 드라마 진출을 환영했고요.

MBC 넷플릭스

국내 방송사와 넷플릭스의 관계

국내 방송사들은 지속적으로 넷플릭스와 제휴를 늘려왔어요. 2018년에는 CJ ENM과 JTBC가 콘텐츠 공급 계약을 맺었고, 지상파 방송사들도 1년에 1~2편의 드라마를 공급하기 시작했죠. 심지어 MBC는 2023년에 <피지컬: 100>과 <나는 신이다: 신이 배신한 사람들>을 MBC에 방영하지 않고 바로 넷플릭스에 공개했어요. 국내 시장에서 높아지는 제작비에 비해 수익은 점점 줄었기 때문에 내린 결정이었을 거예요.

SBS, 넷플릭스 손잡다

올해부터 SBS가 넷플릭스에 상당히 많은 콘텐츠를 제공하고 있어요. SBS의 수익성이 많이 나빠졌기 때문인데요. SBS의 2021년과 2022년 영업이익이 1,400억원 이상이었는데, 2023년에는 346억원으로 줄었고, 작년에는 9월까지 349억원의 영업 적자를 냈어요. SBS는 적자에서 벗어나기 위해 넷플릭스 제휴를 선택한 셈이죠.

K콘텐츠의 생존 전략

K드라마는 어떻게 대응해야 할까?

미디어 시장에서 막강한 자본의 힘을 거스르기는 어려워요. 그동안 한국 콘텐츠 시장은 적은 제작비로 K드라마와 영화를 만들며 엄청나게 성장했지만, 넷플릭스가 진출한 이후 상황이 달라졌어요. 제작비가 급격히 올라가며 국내 제작 산업을 위기로 몰아넣는 면도 있고요.

제작비를 줄여야 해요

최근 K드라마는 한 회당 제작비가 평균 27억원에 달해요. 탈출구가 잘 안 보이는 상황이에요. 현재 상황에서는 제작비를 줄이는 게 중요해요. 톱 클래스의 작가와 배우가 참여했다고 해서 드라마나 영화의 성공이 보장되지 않아요. 필자가 참여한 <성균관 스캔들>이나 <학교 2023>은 유명한 배우가 없었지만 성공했고, 드라마가 성공하자 모든 배우가 톱스타가 됐어요. 톱스타나 유명 작가에 기대지 않고, 작품으로 승부하는 기존의 모습으로 돌아가려는 노력이 필요해요.

3줄 요약

- 넷플릭스는 제작비를 보장하는 대신, 모든 IP(지식재산권)를 가져가요.

- 넷플릭스가 제작비를 올리는 바람에 방송사들이 드라마를 만들기 어려워졌어요.

- 한국 드라마와 영화의 제작비를 줄이는 노력이 필요해요.

이 콘텐츠는 2025년 2월 13일 기준으로 작성되었습니다.

외부 필진의 원고는 KB Think의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

오직 정보 제공 목적의 콘텐츠로 경제와 투자 여건에 대한 이해를 돕기 위해 작성 및 배포되었습니다. 수록된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 참고한 것이나, KB국민은행은 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우라도 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재를 묻는 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 이 콘텐츠의 지적 재산권은 KB국민은행에 있으므로 사전 서면 동의 없이 어떠한 형태로든 무단 복제, 배포, 전송, 대여가 금지됩니다.

금융을 쉽게, KB의 생각으로 금융이 가까워집니다.

![[환율 전망] 대선이라는 큰 산 하나 넘은 원화](/etc.clientlibs/tam-dcp-cms/clientlibs/site/resources/images/thumbnail/economy-02-pc.jpg)