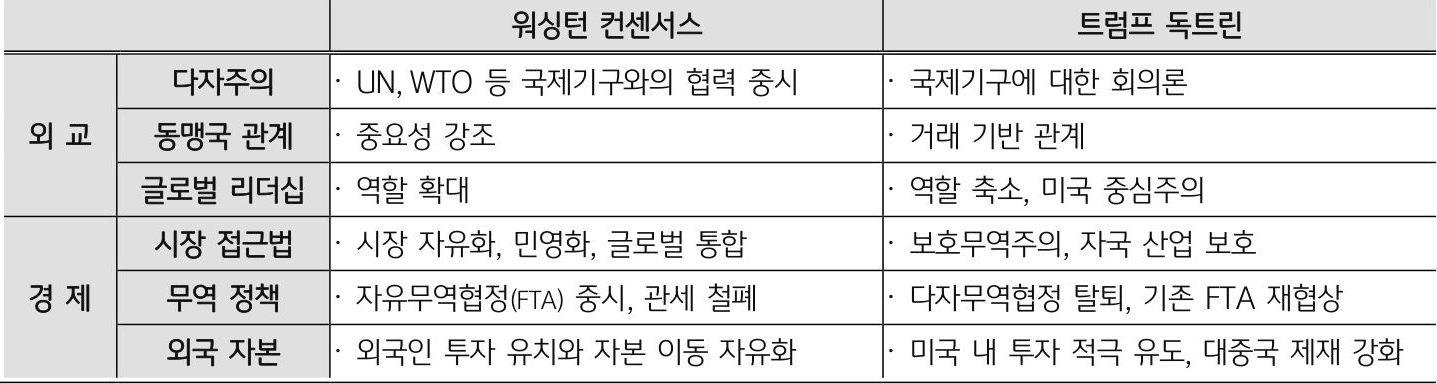

◼ 워싱턴 컨센서스에 기반한 글로벌 경제 통합은 자원 배분의 효율성 증대, 인플레이션율 하락, 소비자 구매력 향상, 고용 증대 등의 긍정적인 영향을

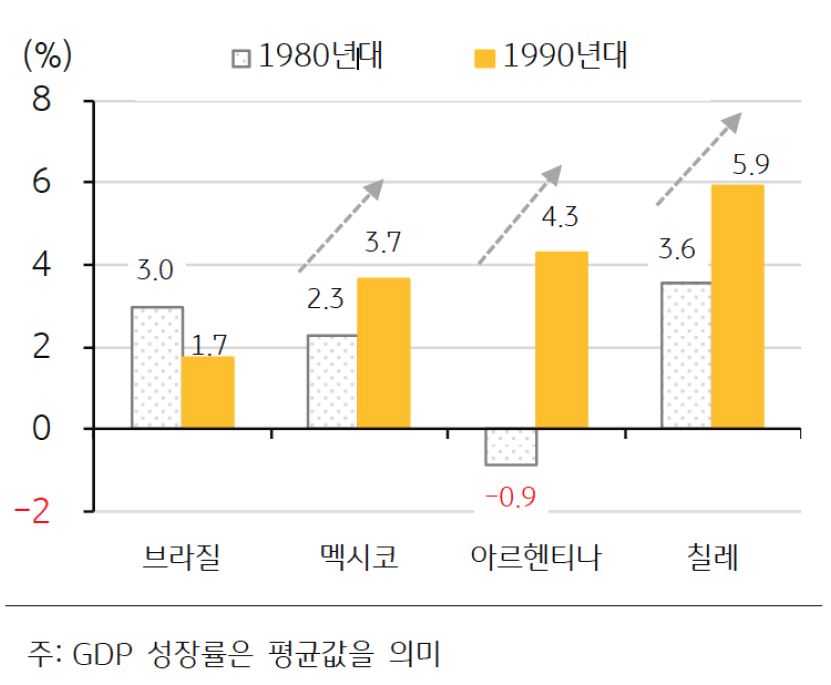

- (경제 성장) 멕시코, 아르헨티나, 칠레 등의 일부 남미 국가들은 1990년대 무역 자유화, 재정 긴축, 민영화 등으로 경제 성장 효과를 거둠

* 멕시코와 아르헨티나는 1980년대 저성장 국면에서 벗어나 1990년대 각각 3%대와 4%대의 성장률을 기록했으며, 칠레 역시 3%대에서 6%대로 성장률이 확대

- (시장경제 확대) 시장경제가 글로벌 전반으로 확산되면서 경쟁을 촉진하고 효율성을 높임

- (국제 금융기구 역할 강화) IMF와 세계은행은 개도국에 대한 경제 개혁 자문을 통해 영향력을 확대

◼ 워싱턴 컨센서스의 한계로 소득 불평등 심화, 자본 유출입과 환율 변동성 확대 등이 거론됨

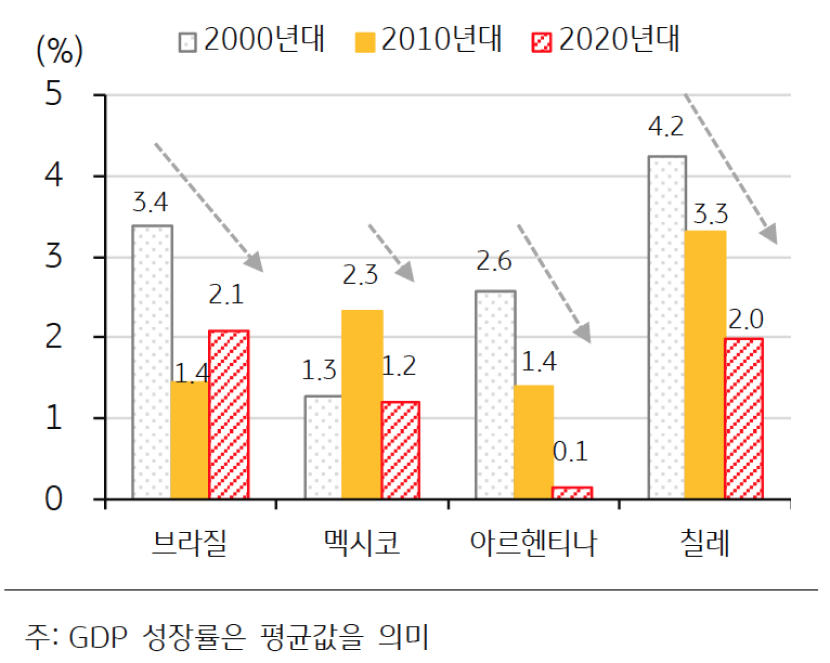

- (장기 성장 동력의 한계) 워싱턴 컨센서스는 1990년대 경제 성장에 기여한 측면이 있으나, 2000년 이후 제조업 육성과 기술 발전 등의 장기적인 성장 동력을 확보하지 못했다는 한계점을 노출

* 멕시코, 아르헨티나, 칠레는 2000년대 이후 1990년대 대비 성장이 위축되었으며, 브라질도 2000년대 3.4% 성장했으나 2010년대 이후 성장세가 둔화

- (불평등 심화) 민영화 과정에서 국영기업의 자산이 소수 부유층에게 매각되었고, 공공 서비스 가격이 상승하는 부작용을 야기

- (사회복지 축소) 긴축적인 재정 운영은 사회복지 분야의 예산 삭감 등으로 취약 계층의 부담을 확대

![[환율 전망] 대선이라는 큰 산 하나 넘은 원화](/etc.clientlibs/tam-dcp-cms/clientlibs/site/resources/images/thumbnail/economy-02-pc.jpg)