한국은 올해 전체 인구 중 만 65세 이상이 20%를 넘는 초고령화사회에 진입했다. 20년 뒤인 2045년에는 그 비율이 37%까지 높아져 2006년 초고령사회에 진입한 일본을 제치고 세계에서 가장 늙은 나라가 될 것으로 전망된다.

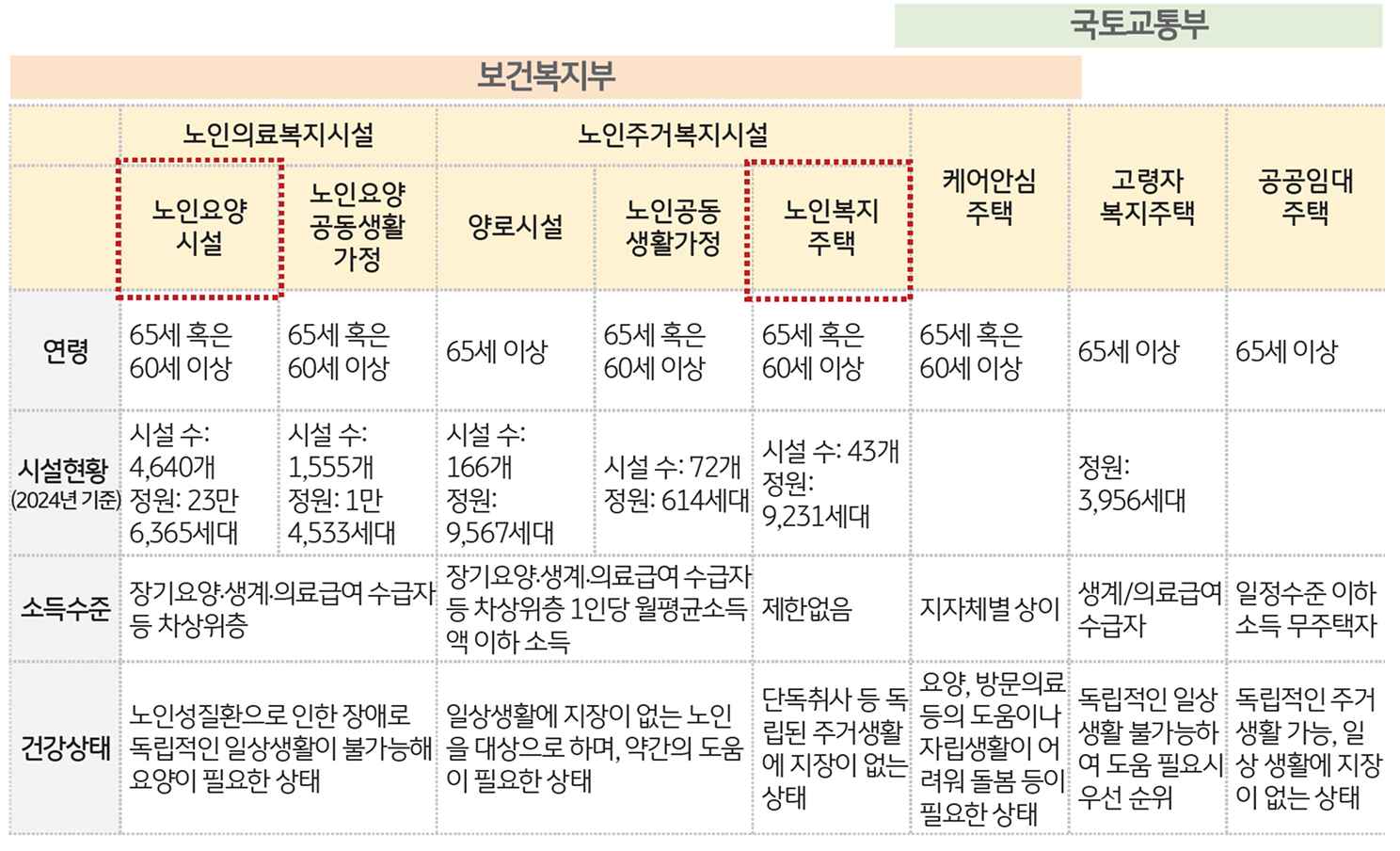

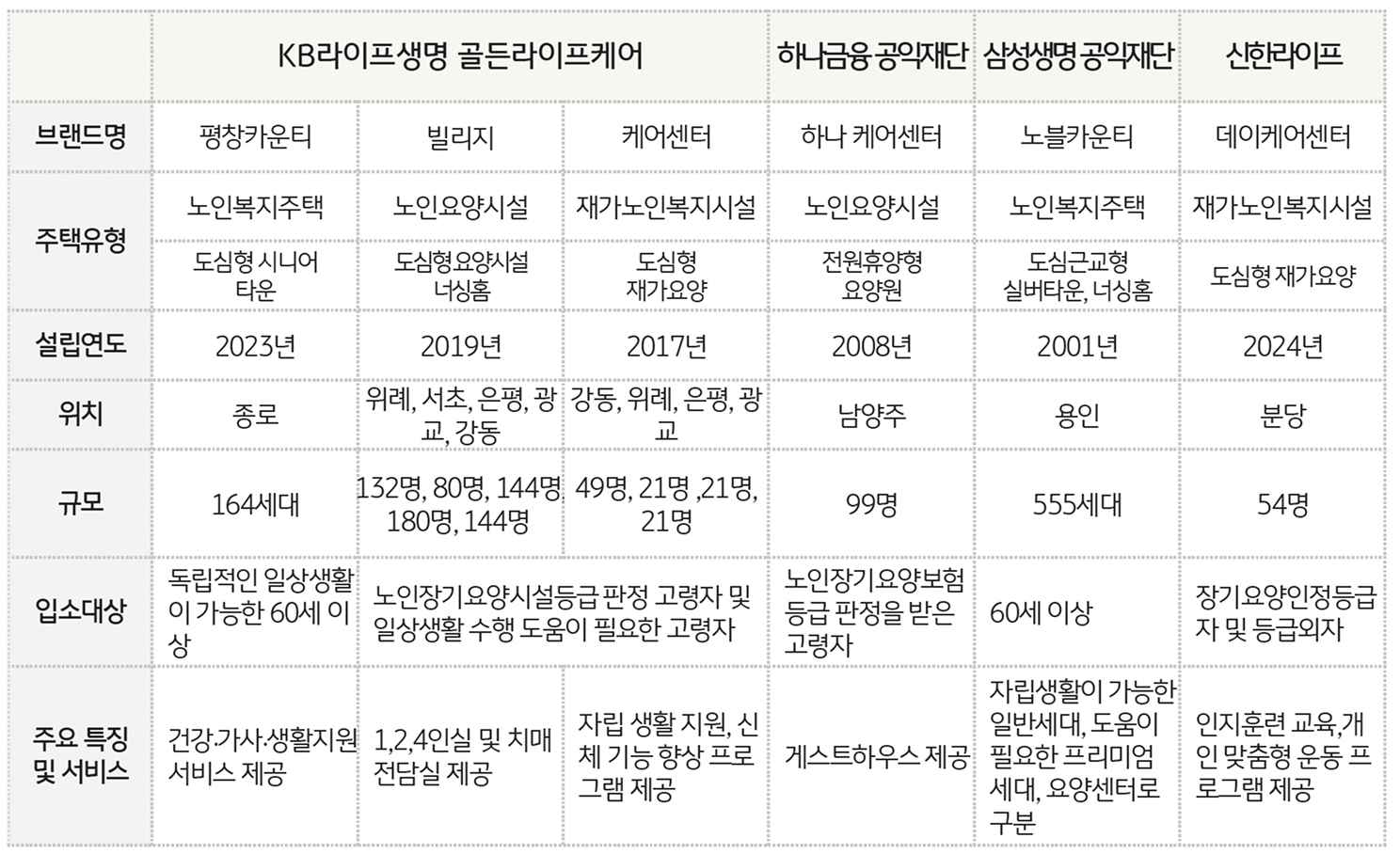

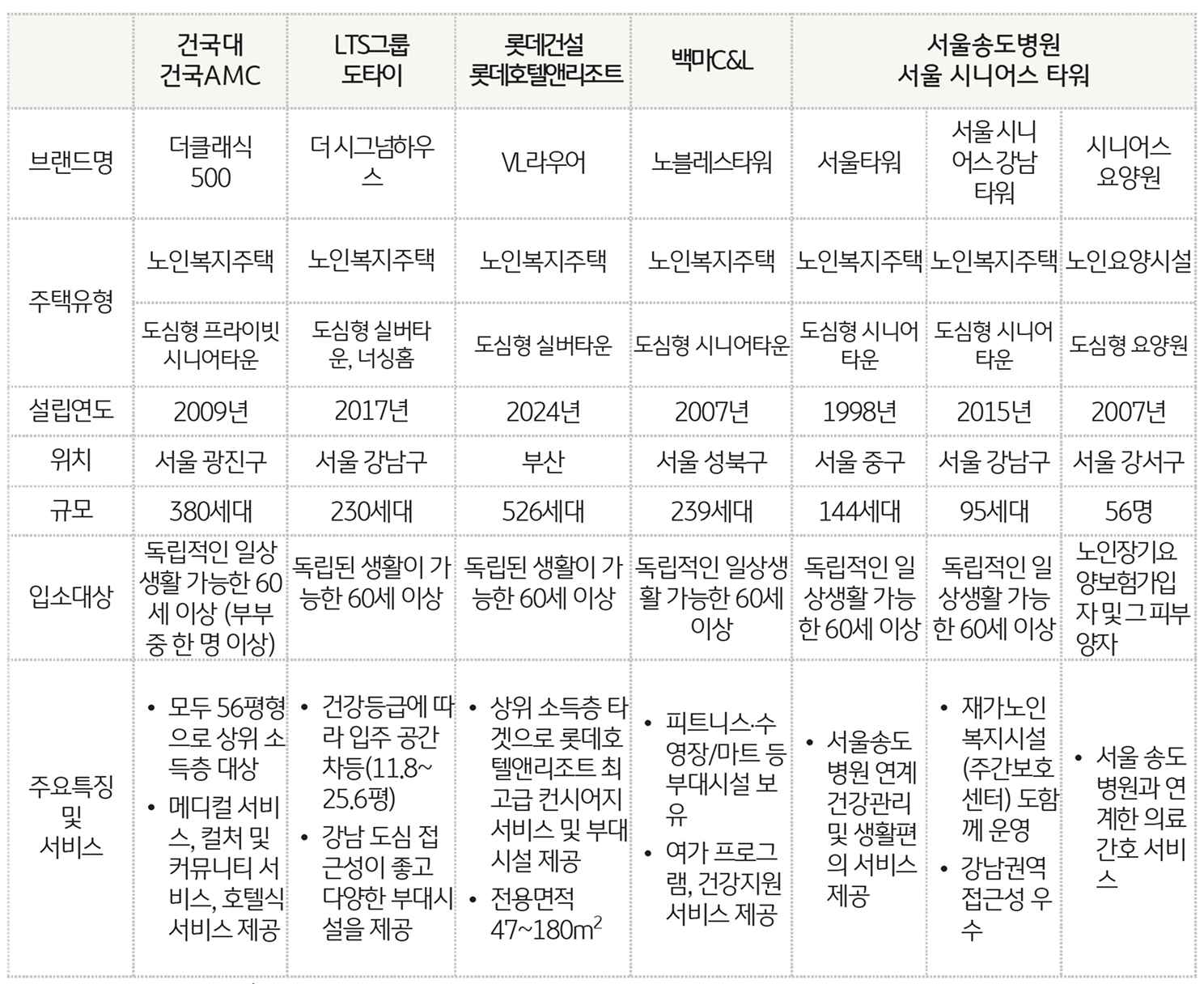

초고령사회 진입은 기존의 주거 및 돌봄 체계만으로는 노인의 삶의 질을 충분히 보장하기 어렵다는 점에서 개인의 문제를 넘어 사회적 문제로 확대되고 있다. 이에 고령 인구 증가와 가족 구조 변화로 인한 돌봄 공백을 메우고, 주거 안정성을 제고하며 사회적 비용을 절감하기 위해 보건복지부와 국토교통부를 비롯한 정부기관과 금융권, 비금융권 등 다양한 주체가 등장하여 시니어전용주택을 공급하고 있다.

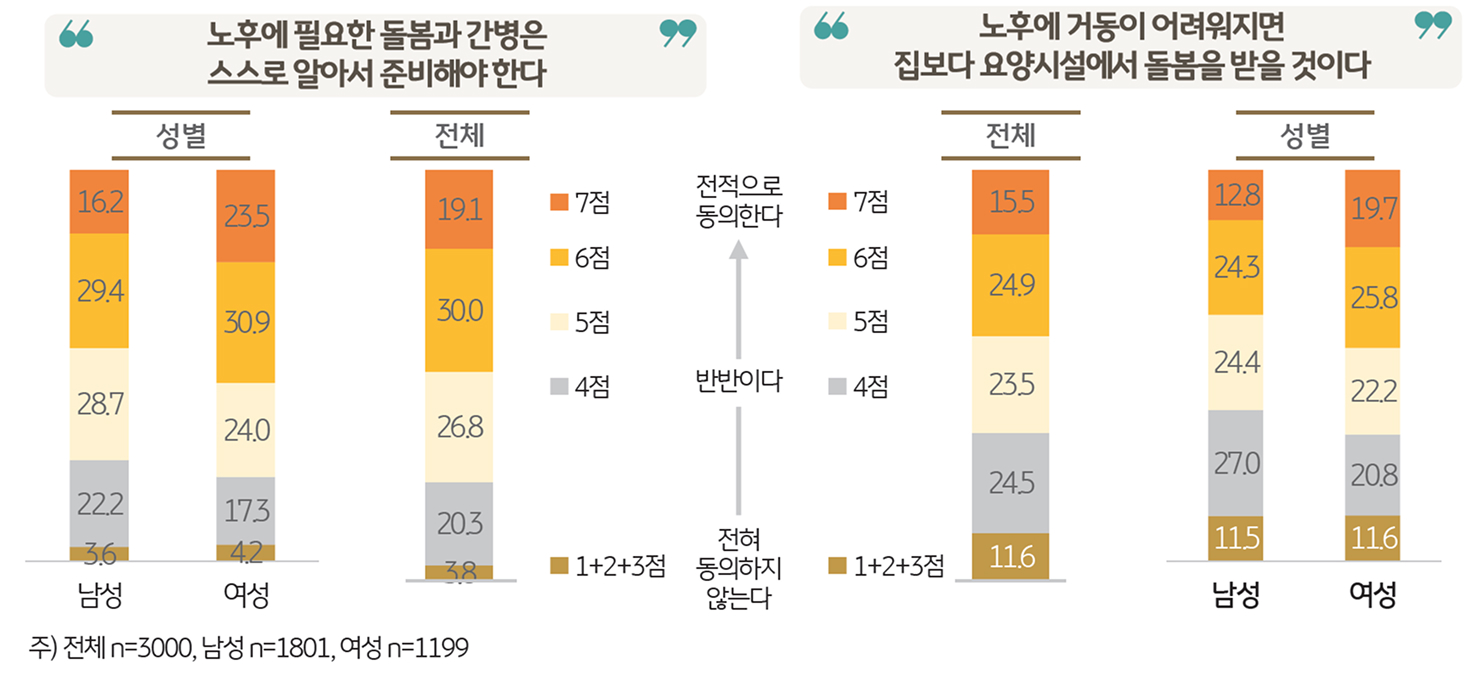

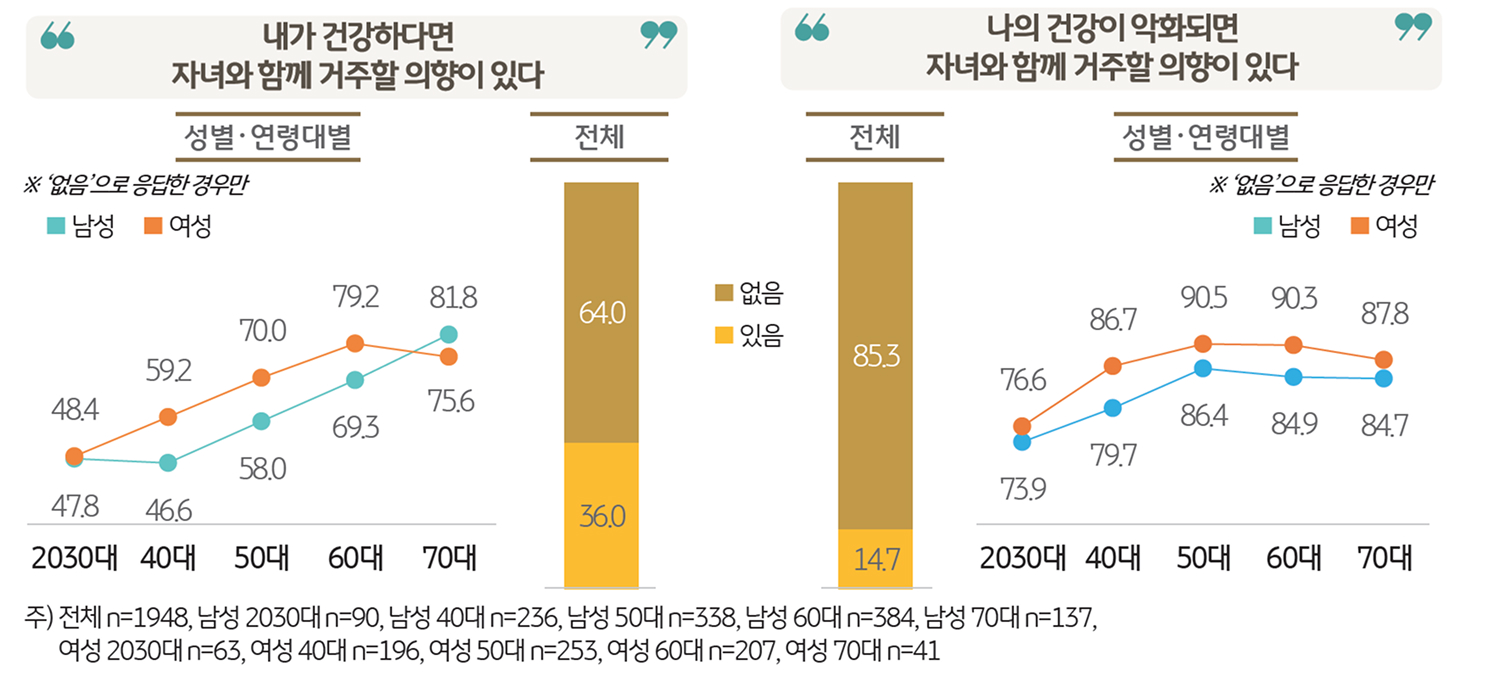

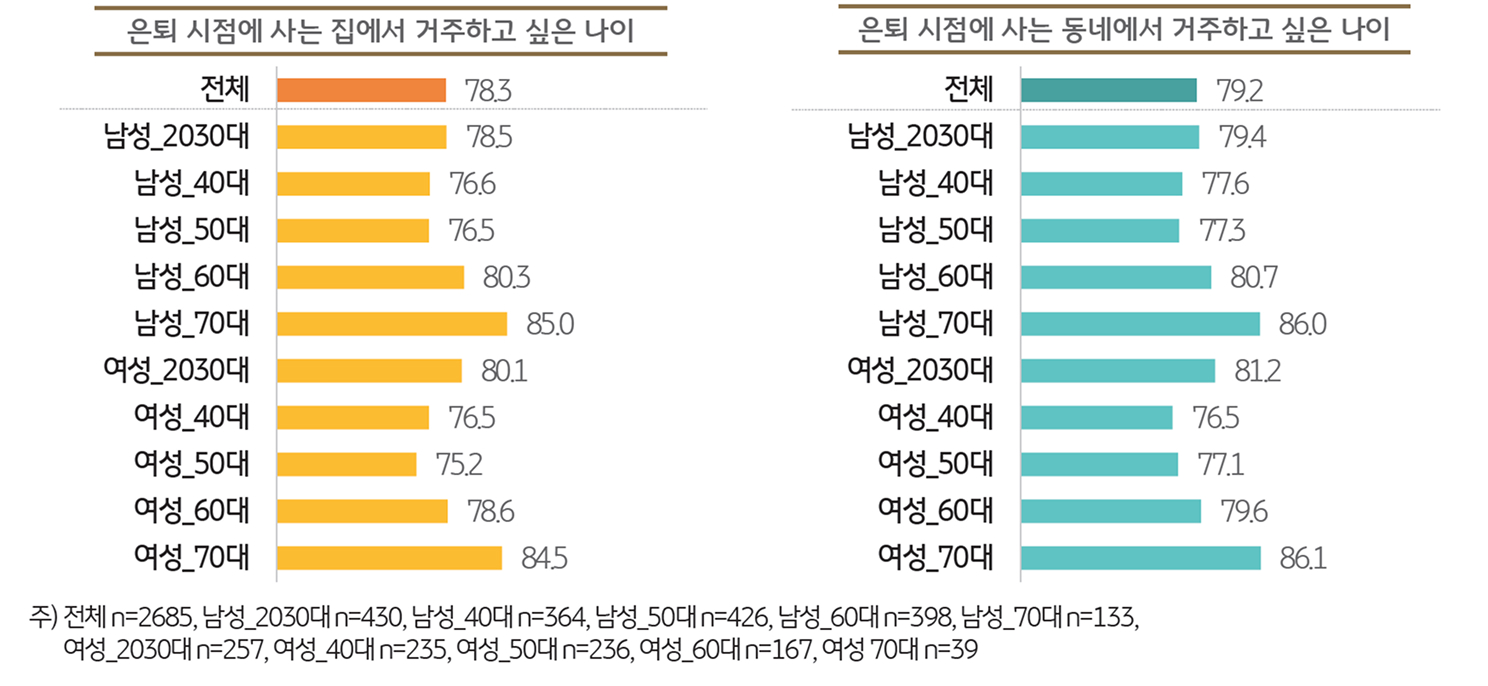

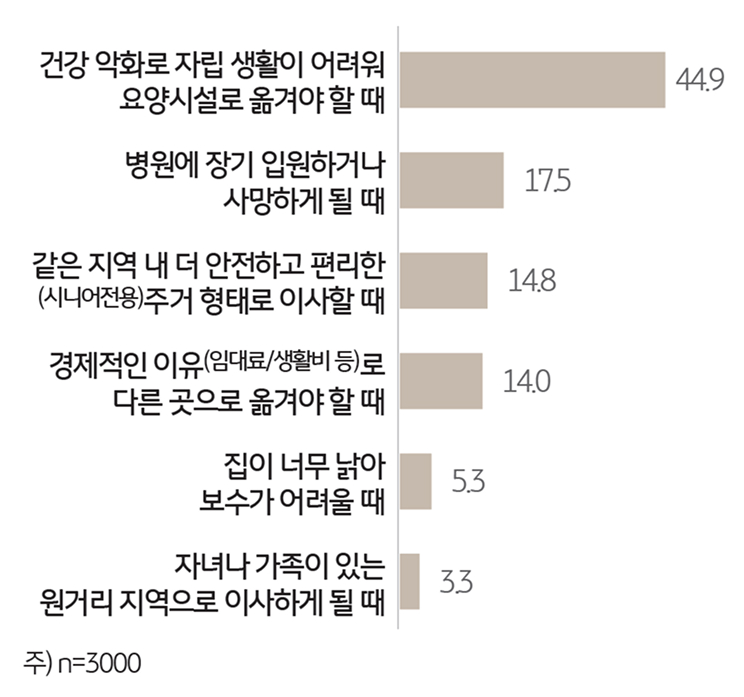

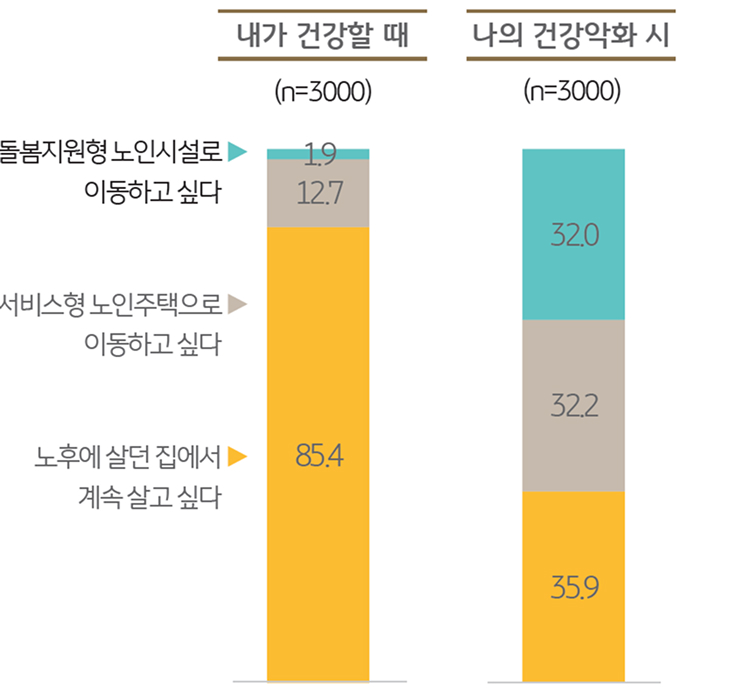

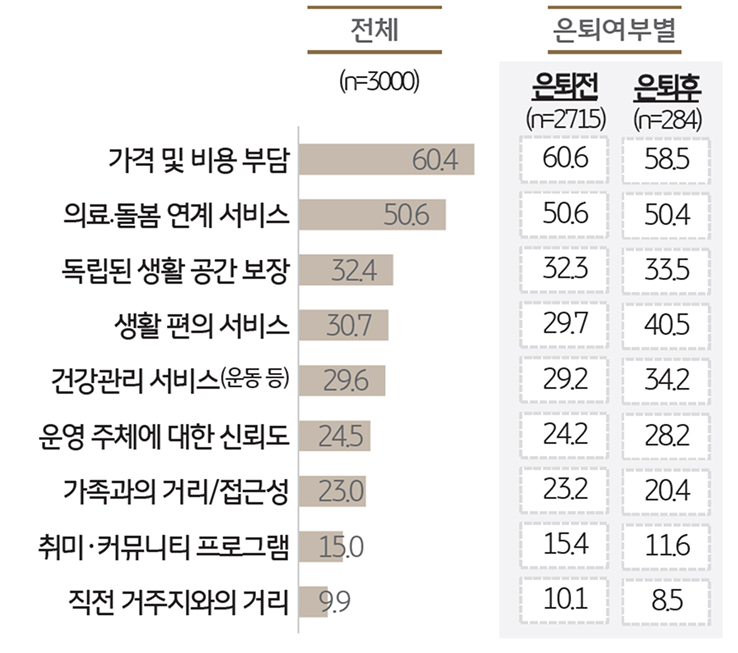

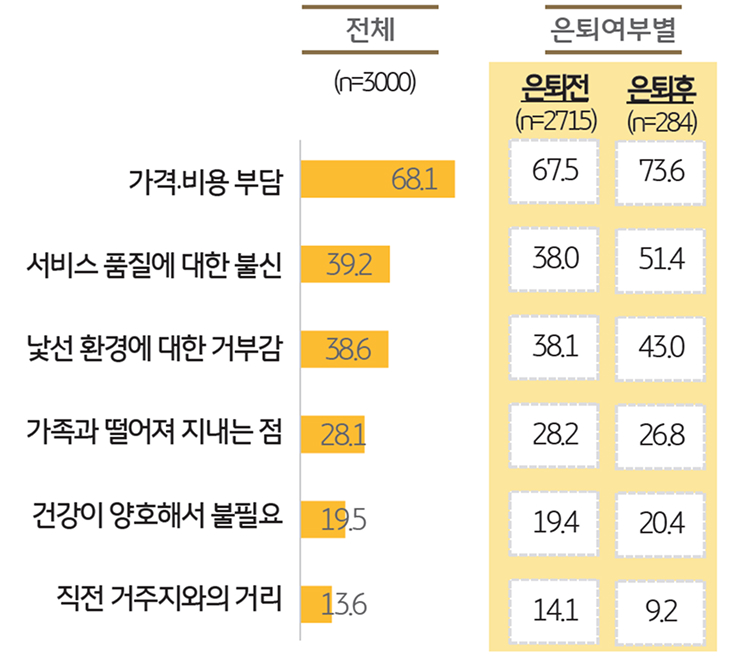

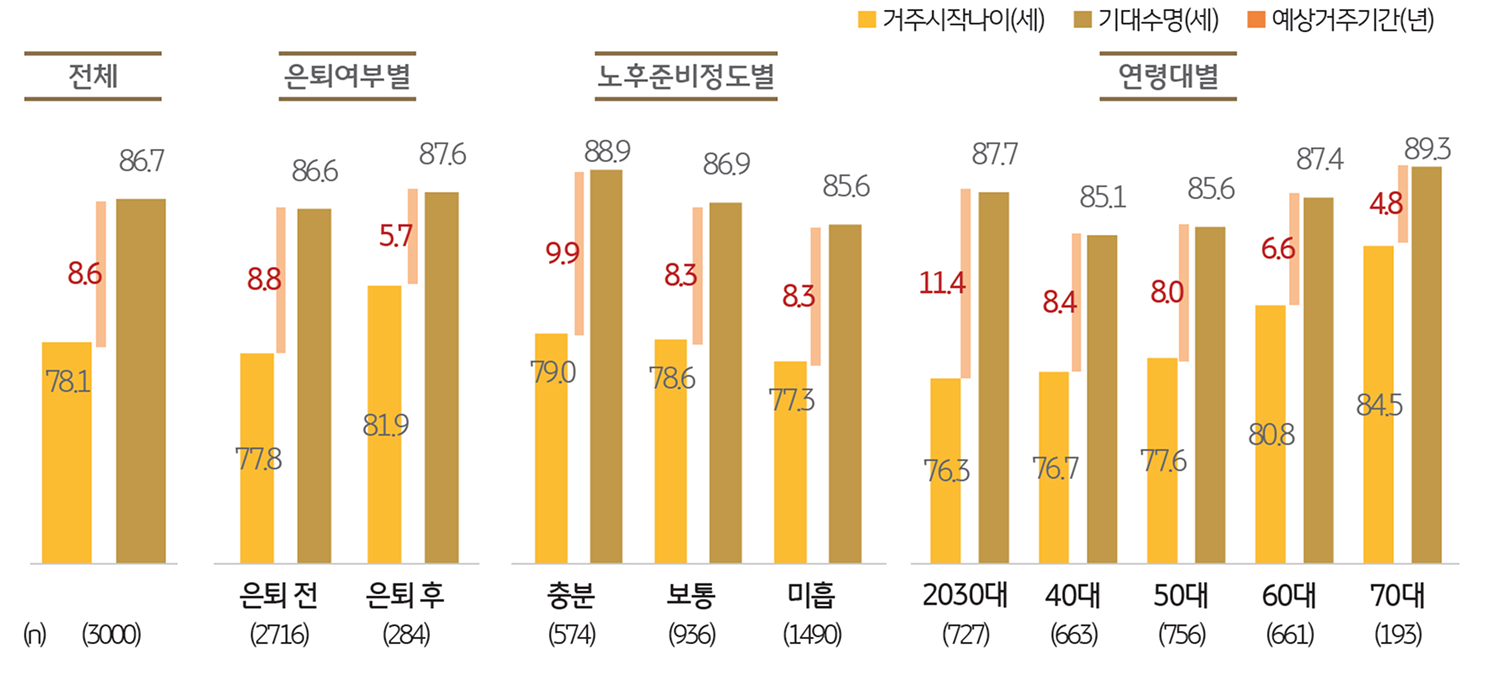

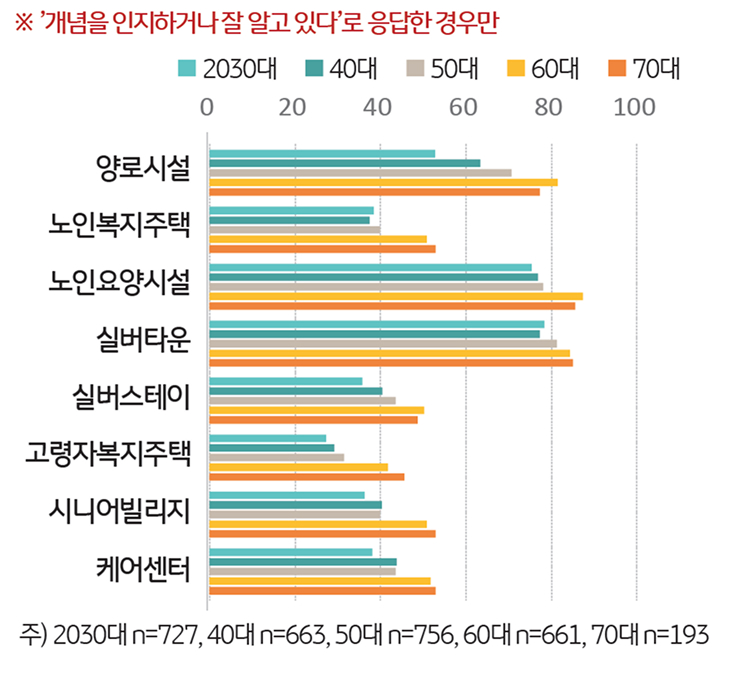

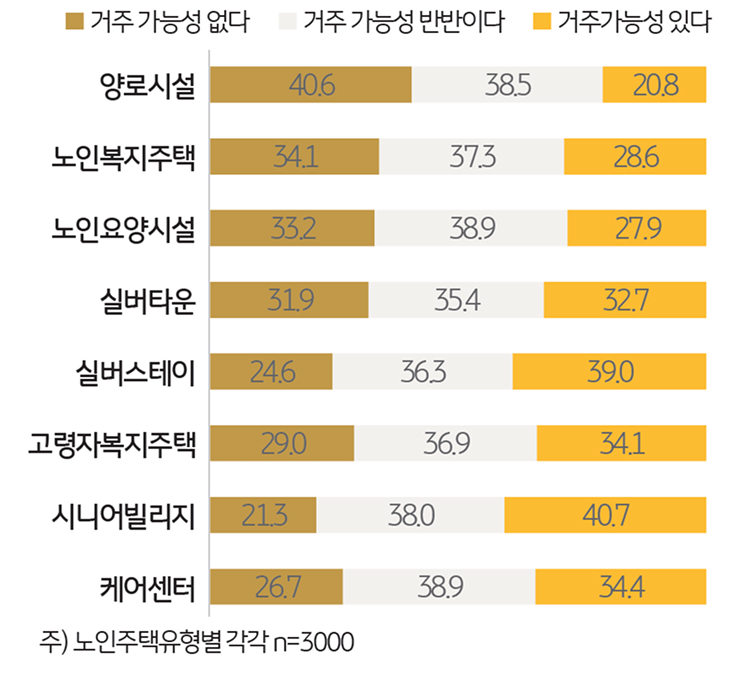

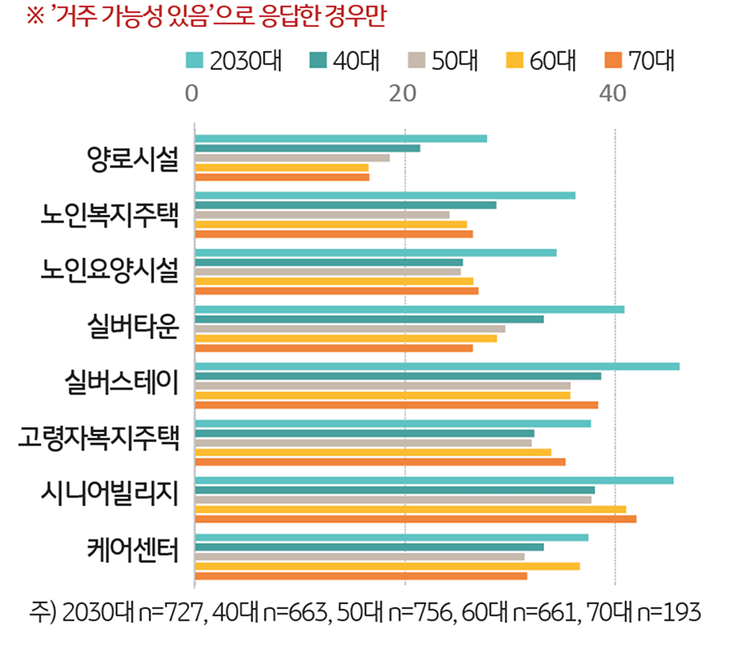

그러나 사회 전반적으로 시니어전용주택에 대한 인식이 높지 않아 활용도가 낮으며, 시니어전용주택을 현실에 밀려 어쩔 수 없이 이용할 뿐 자발적으로 거주를 희망하는 경우는 많지 않다. 본 장에서는 노후 돌봄 관련 자립 인식과 노후 거주 관련 지원 인식, 노후 거주지 선택 요건, 그리고 최근 사회적 관심이 증가하고 있는 다양한 유형의 시니어전용주택의 인지도 및 향후 거주 의향 등을 알아본다.

그 결과를 바탕으로 노후 거주지에 대한 오해를 해소하고 관련 니즈를 파악하여 제도적·사회적·금융적 측면에서 지원 체계를 구축할 수 있는 아이디어를 제공하고자 한다.

![[미리보기] 2025 KB골든라이프 보고서](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-01-pc.jpg)

![[이슈4] 한국인의 에이징 인 플레이스 (AIP, Aging In Place)](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-03-pc.jpg)