‘인생 이모작’을 영어로 ‘앙코르 커리어(encore career)’라고 한다.

이는 청중이 좋아하는 가수가 다시 무대에 오르는 것을 보고 싶어서 ‘앙코르’를 외치는 것처럼 인생 후반 새로운 커리어를 개척함으로써 사회적 영향력을 발휘하고 삶의 의미를 추구한다는 의미로, 미국의 시니어 비영리단체 ‘시빅 벤처스(Civic Ventures)’의 설립자 마크 프리드먼(Marc Freedman)이 2008년 처음 사용했다.

최근에는 ‘앙코르 커리어’에서 더 나아가, 새로운 도전과 지속적 활동을 통해 은퇴 이후의 삶을 성취감과 행복을 얻는 황금기로 만드는 ‘앙코르 인생’의 개념이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다.

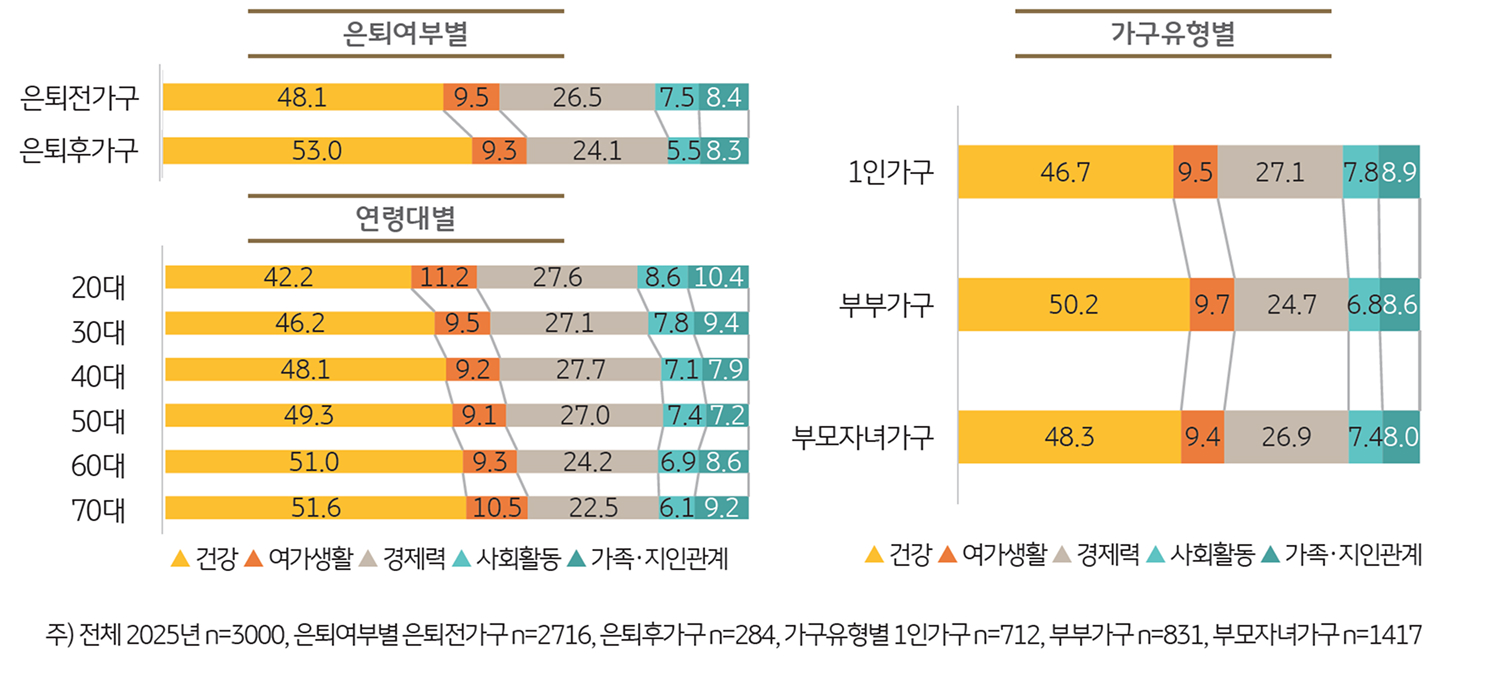

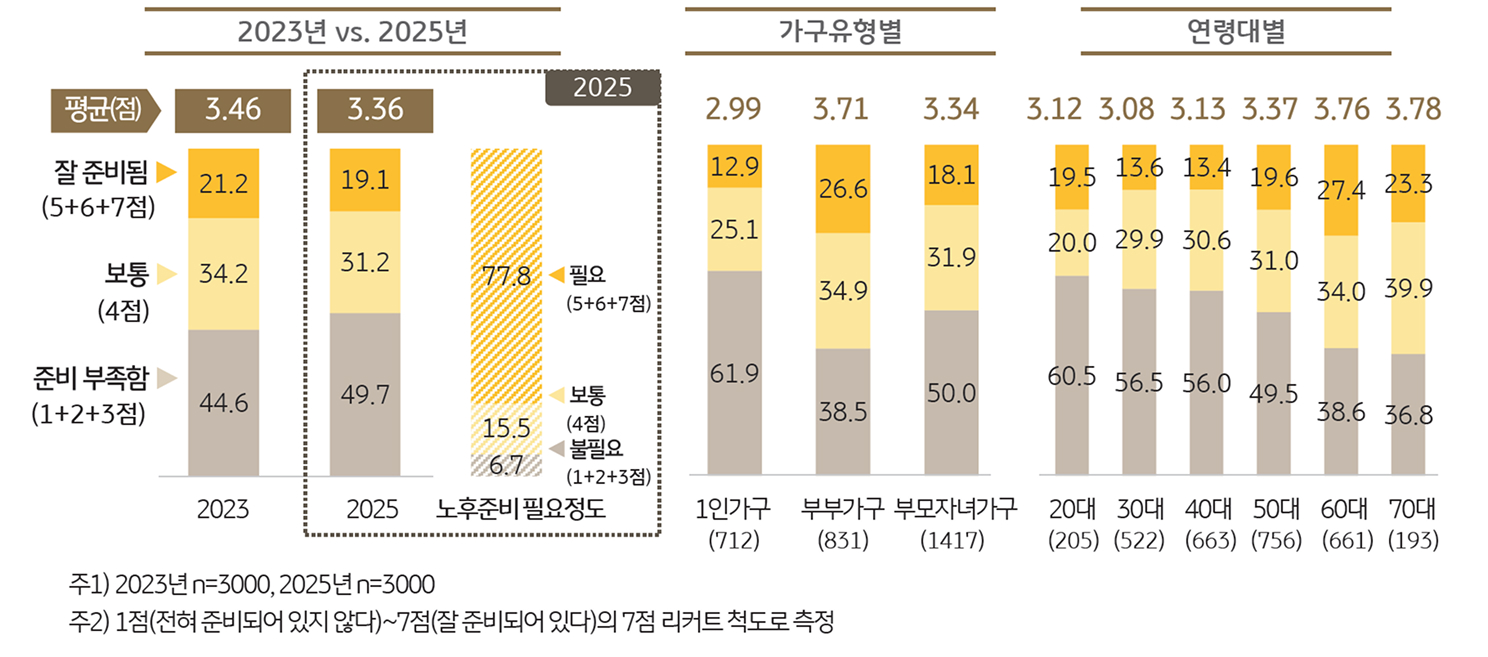

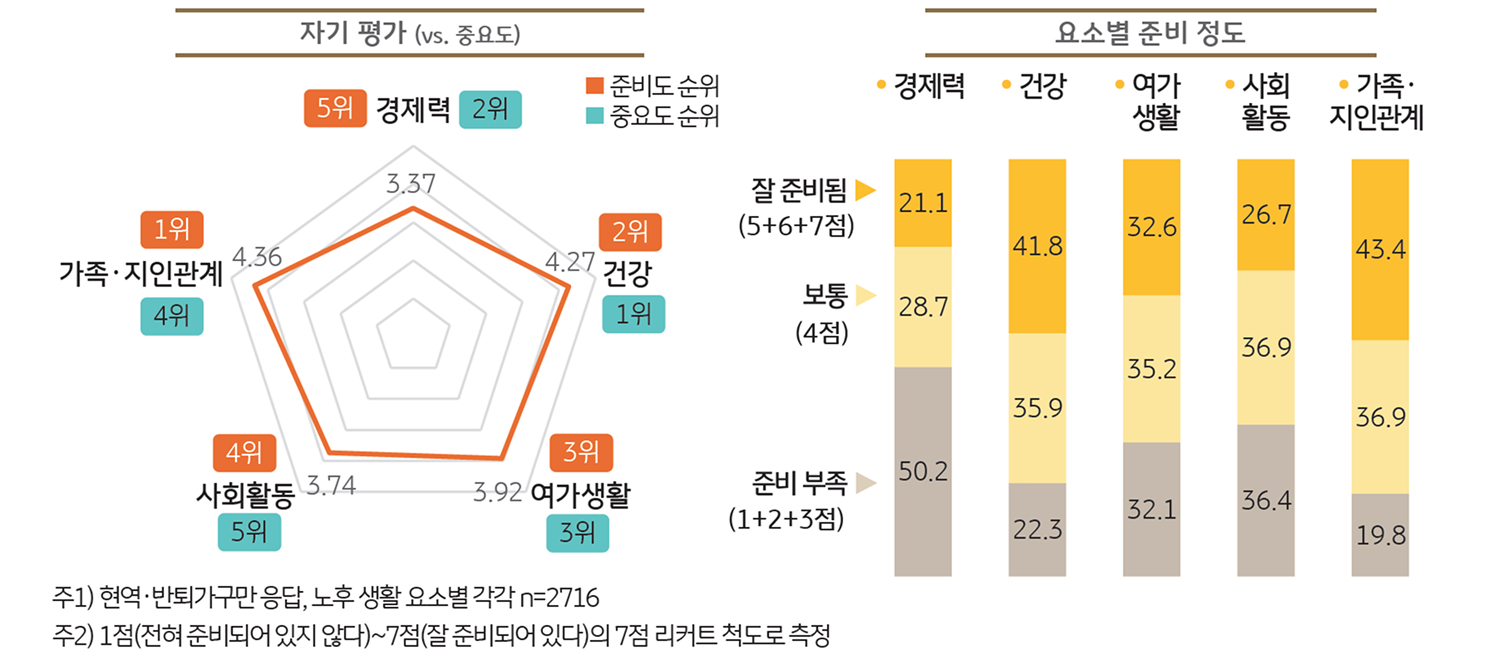

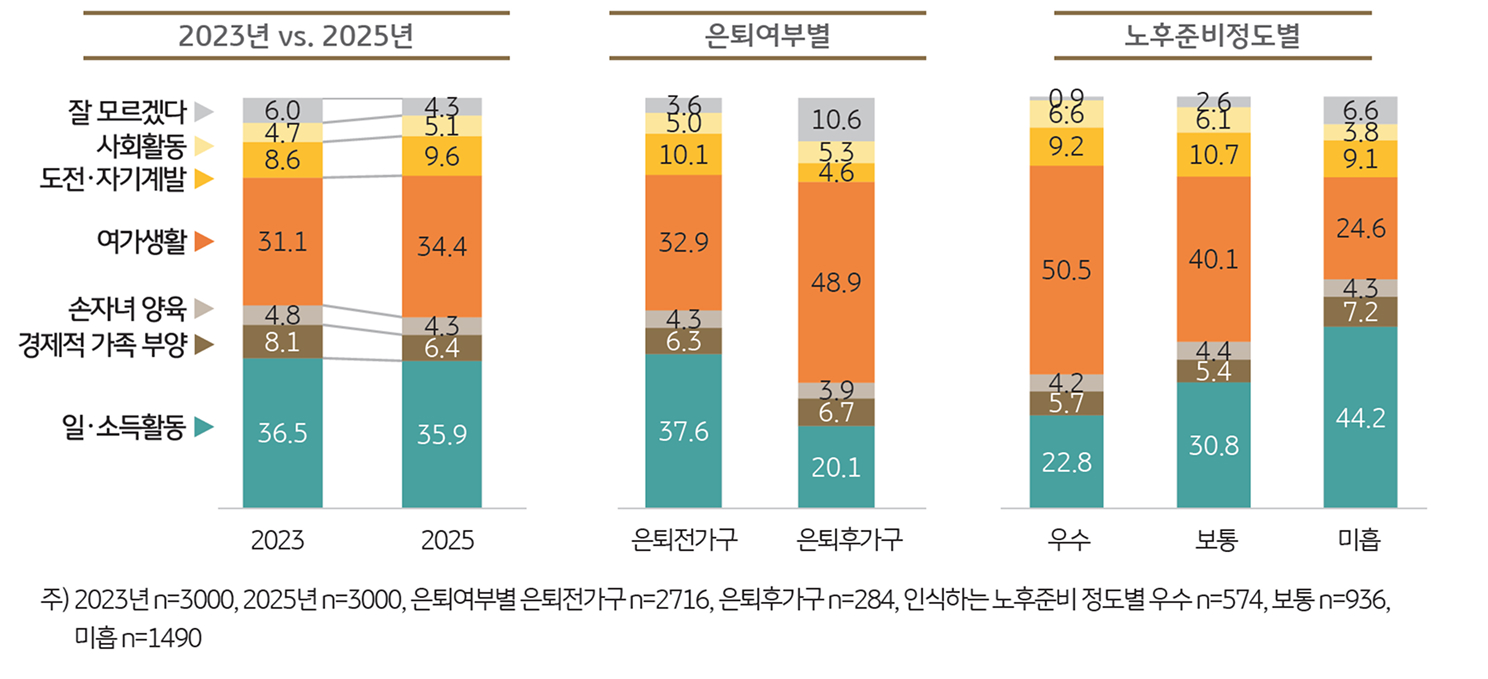

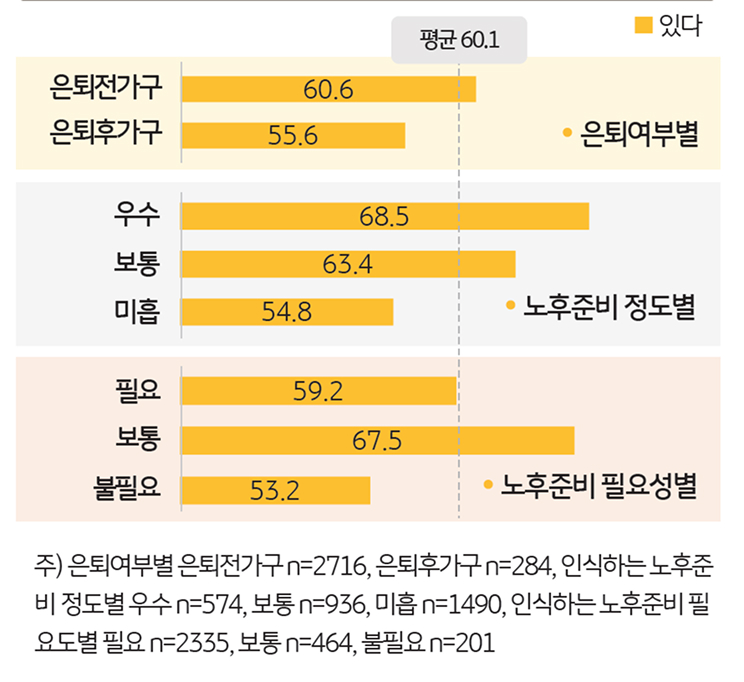

본 장에서는 이 같은 ‘앙코르 인생’에 대한 한국인의 준비와 인식을 알아보고자 한다. 먼저 노후 행복을 위해 무엇을 중요하게 생각하고 이에 대해 얼마나 준비하고 있는지를 조사해 보았다.

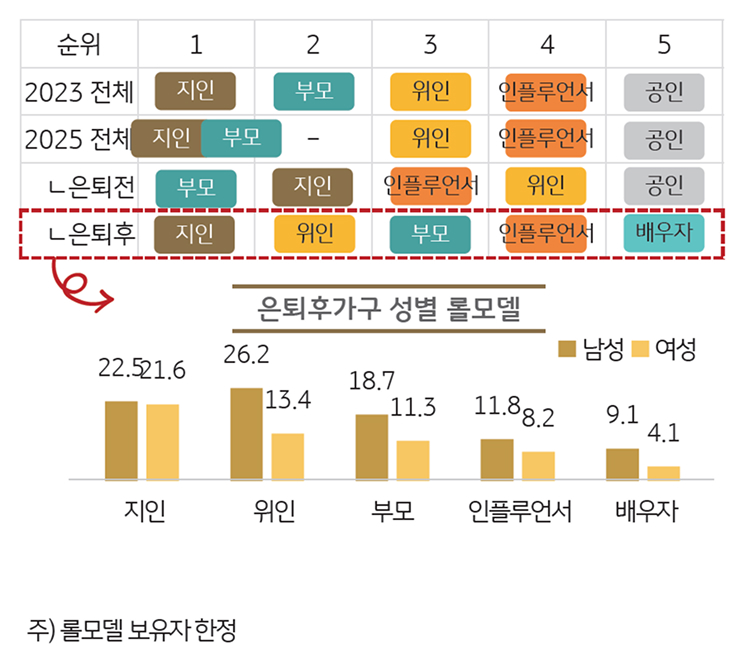

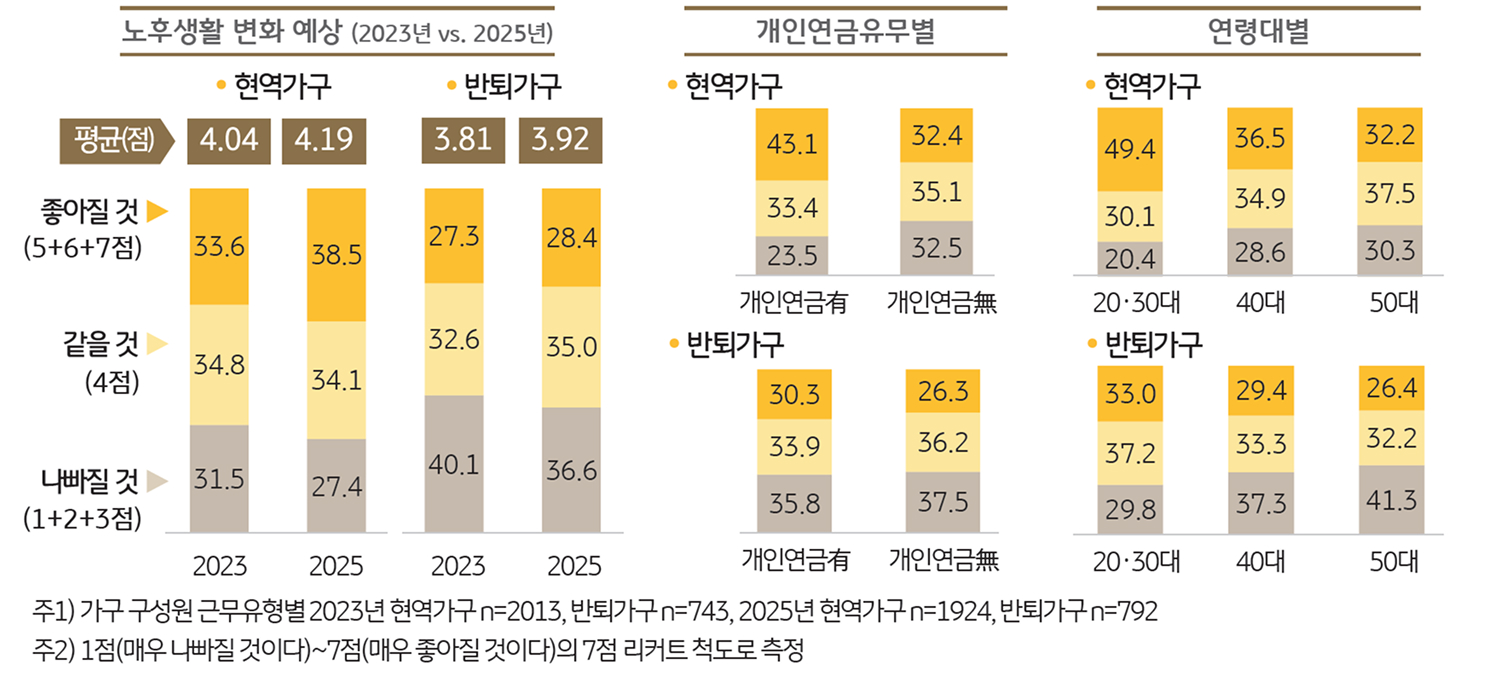

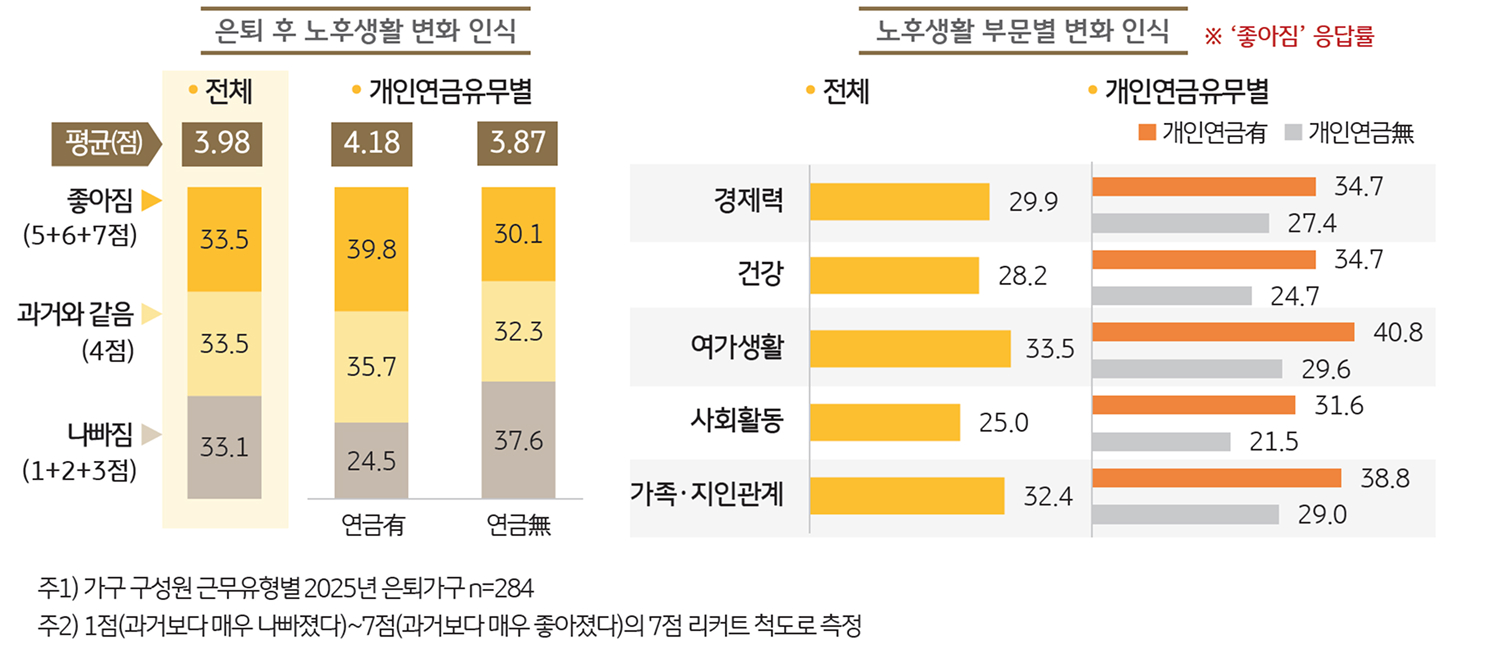

이어서 자신의 노후생활을 어떤 이미지로 그리고 이상적인 노후생활을 위한 롤모델이 있는지를 점검하고, 마지막으로 은퇴 전후 가구를 대상으로 노후생활에 대한 은퇴 전후 인식 변화를 살펴보았다.

![[이슈3] 노후 거주지 인식과 선택](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-01-pc.jpg)

![[이슈4] 한국인의 에이징 인 플레이스 (AIP, Aging In Place)](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-02-pc.jpg)