8월 달러/원 환율은 지난 자료 (7/31일)에서 제시한 예상 레인지의 상단인 1,400원을 상회했고, 하단인 1,340원은 크게 웃돌았다. 당초 전망에서는 미국의 관세 불확실성이 상당 부분 해소되며 환율도 하락할 것으로 예상했지만 그렇지 못했다.

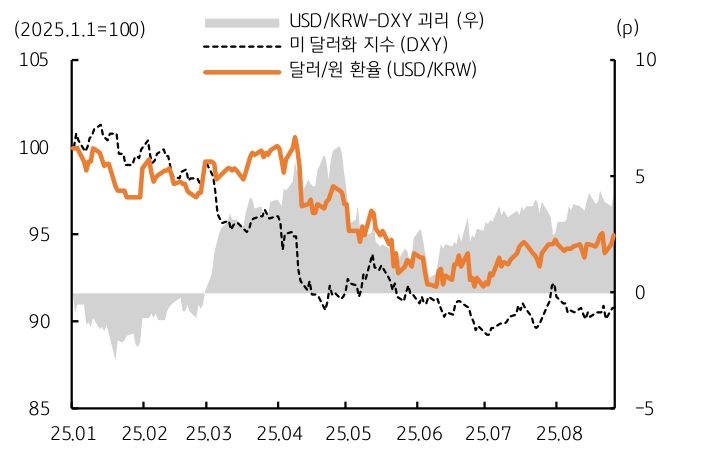

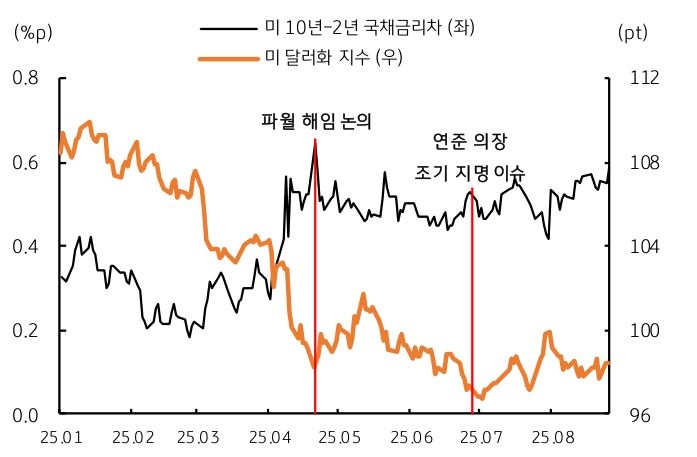

특히 주요 6개국 통화로 구성된 미 달러화 지수 (DXY)는 8월 한 달 간 0.35% 상승하며 달러 강세였으나, 달러/원 환율은 0.74% 상승하며 달러화 지수보다 상승 폭이 컸다. 즉, 달러화 지수와 달러/원 환율 간의 괴리가 더욱 심화되었으며, 이는 8월 환율 상승이 달러 강세보다는 원화 약세에 더 큰 영향을 받았음을 시사한다.

이처럼 달러화 지수 상승보다 더 큰 달러/원 환율의 상승, 즉 달러 강세보다 원화 약세가 더 두드러진 것은 주로 국내 요인에 기인한다. 6월 대선 이후 원화에 호재로 작용했던 재료들이 7~8월에 빠르게 소멸되었다.

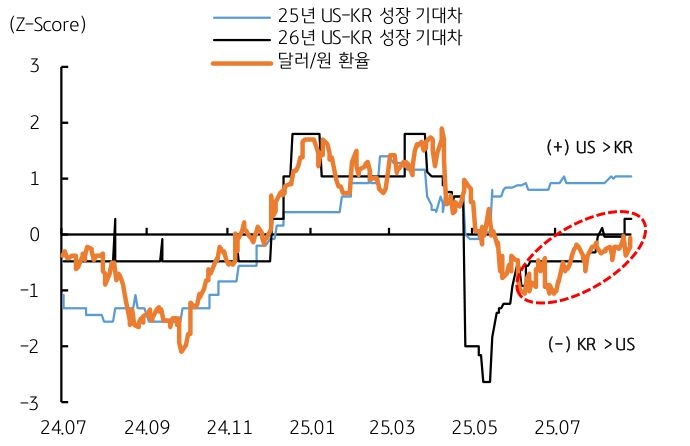

대선 직후 정치적 불확실성은 해소되었지만 국내 경기는 여전히 건설을 중심으로 부진해, 원화의 추세적 강세를 자극하기엔 역부족이었다. 또한 대선 직후 국내 증시로 대거 유입된 외국인 자금이 8월에 다시 순매도로 전환하며 수급 측면에서도 원화에 부담 요인이 되었다.

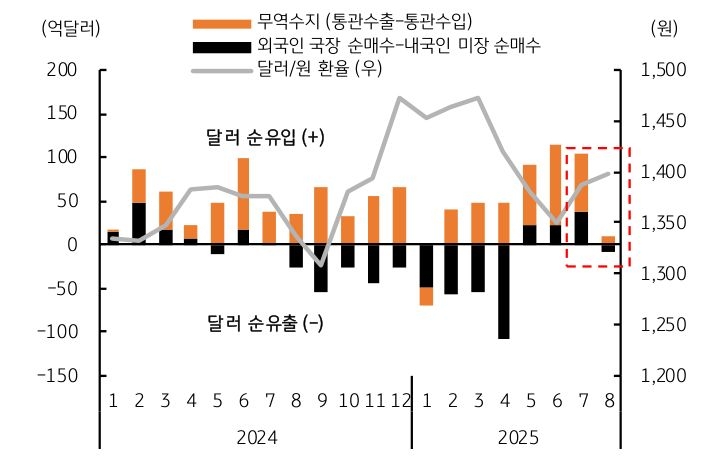

국내 외환시장 내 전반적인 달러 수급 여건을 살펴보면, 8월은 달러 공급보다 수요가 더 많았던 것으로 분석된다. 8월 1~20일 기간 무역흑자 (달러 공급)는 8.3억 달러에 그친 반면, 같은 기간 해외로 빠져나간 증시 자금 (달러 수요)은 7.8억 달러에 달했다. 여기에 아직 통계로 집계되지 않은 직접투자 부문의 자금 흐름까지 고려하면, 8월 국내 외환시장에서 달러는 ‘순 유출’되었을 것으로 추정된다.

문제는 이 같은 달러 수급 불균형 상태가 앞으로도 이어질 가능성이 높다는 점이다. 특히 수급 불균형의 한 축인 달러 수요 증가의 근본적 원인은 경기 회복이 지연되고 있다는 데에 있다. 경기 부진으로 국내 증시에서 외국인 자금은 계속 유출되고 있고, 내국인 자금은 더 높은 수익률을 쫓아 해외로 빠져 나가고 있기 때문이다. 이 외에도 미국이 요구한 1,500억 달러 규모의 대미 직접투자도 달러 수요를 유발하는 잠재적 요인이다.

![[환율 전망] 헷갈리는 워시, 혼란스러운 환시](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-01-pc.jpg)

![[환율 전망] 베센트 가라사대 "원화 약세가 과도하구나"](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-02-pc.jpg)

![[미리보기] 1월 3주차 금융시장 전망](https://cdn.kbthink.com/content/dam/tam-dcp-cms/webadmin/thumbnail/investment-03-pc.jpg)