‘반려동물(Companion animal)’이라는 용어는 1983년 오스트리아 빈에서 열린 국제 심포지엄 <인간과 반려동물의 유대(The Human–Companion Animal Bond)>에서 처음 등장했다. 이즈음부터 동물 의 권리와 복지에 대한 인식이 향상하면서, 동물을 감정적으로 즐기거나 소유하는 대상으로 보는 ‘애완동물(Pet)’ 대신 삶을 함께하는 동반자라는 의미의 ‘반려동물’이라는 용어를 사용하게 됐다.

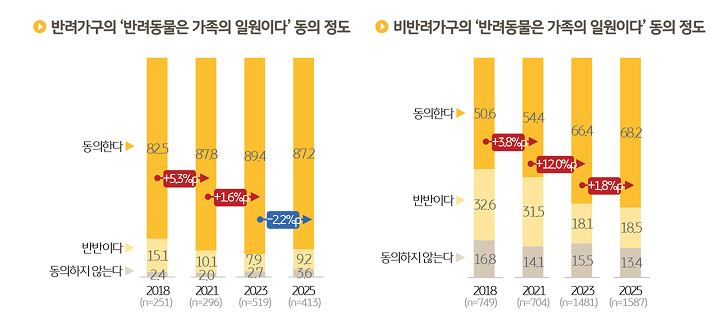

최근 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 경향이 확대되면서 이를 두고 찬반 의견이 분분하다. 변화하는 시대 흐름 속에서 반려동물이 인간의 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지 알아보기 위해 KB경영연구소는 2017년 이후 삶을 함께하는 반려동물을 기르는 반려가구에 대한 현황 조사를 실시해 왔으며, 올해 다섯번째 보고서인 <2025 한국 반려동물 보고서>를 발간하게 됐다.

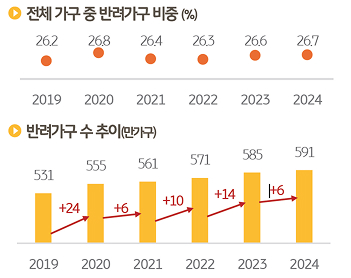

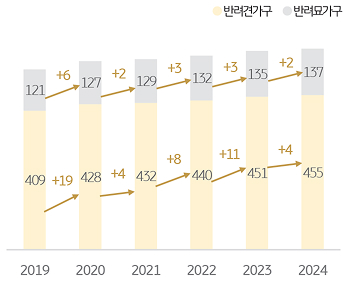

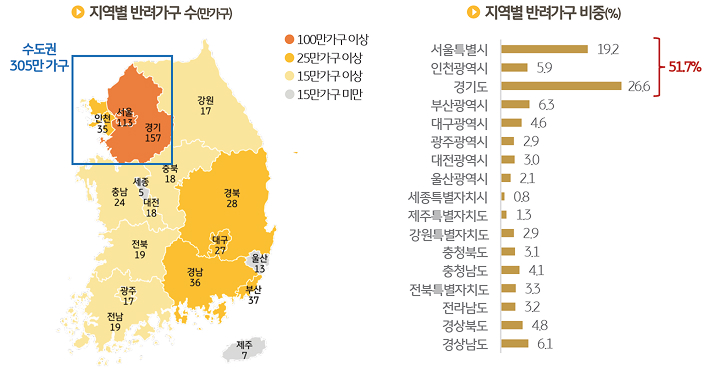

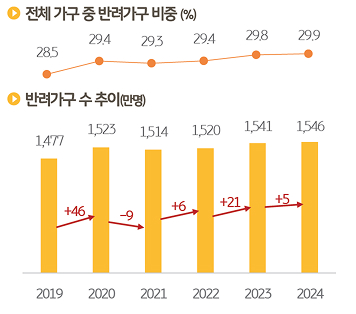

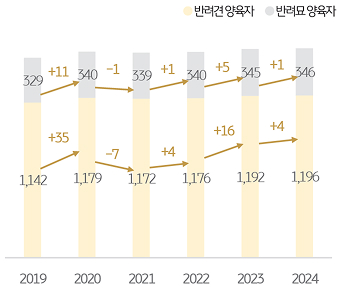

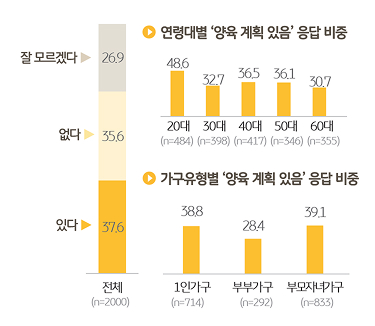

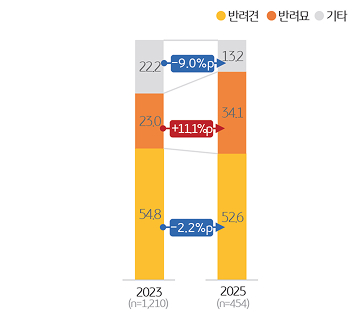

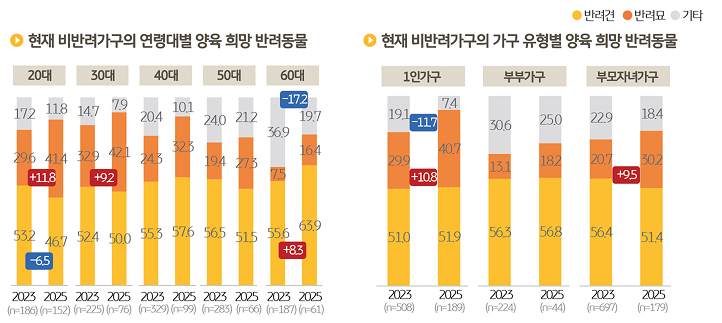

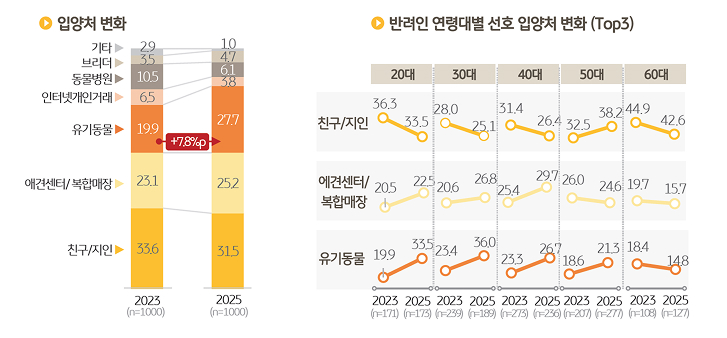

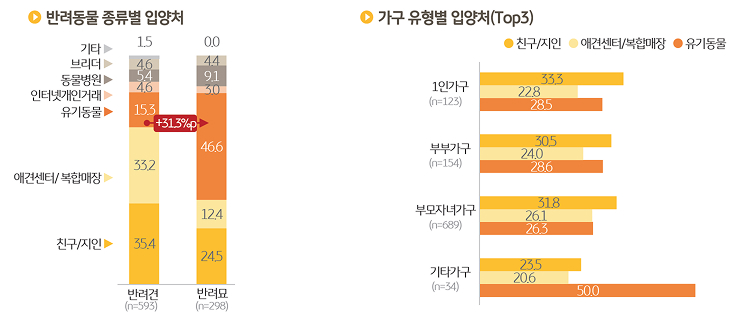

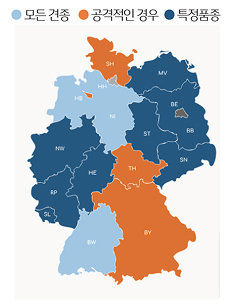

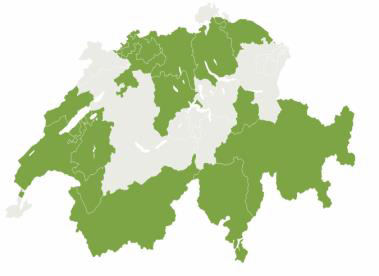

1장에서는 한국 반려동물 현황을 파악하고자 자체 개발한 추정모델을 통해 반려동물 및 반려가구 수, 지역별 분포, 선호하는 품종 및 향후 양육 희망 반려동물 등을 살펴보고자 한다.

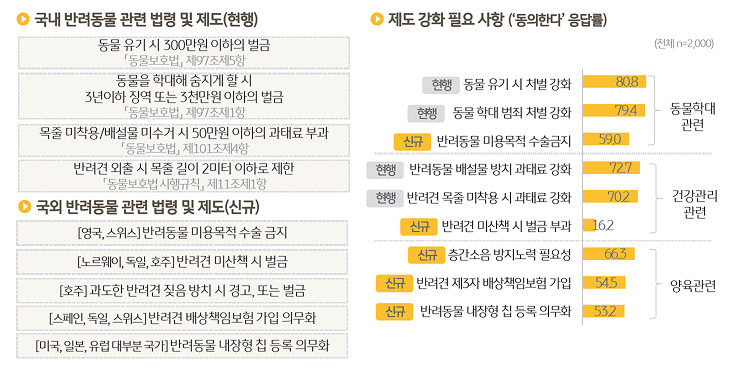

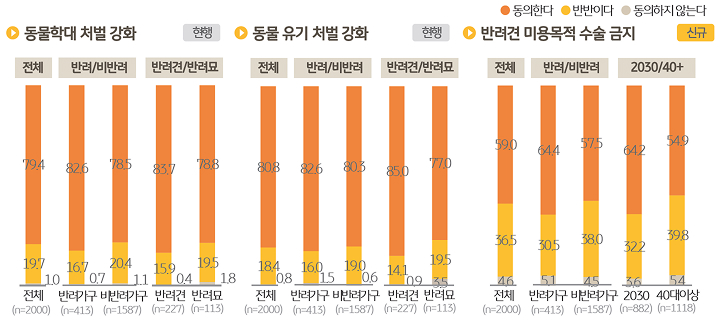

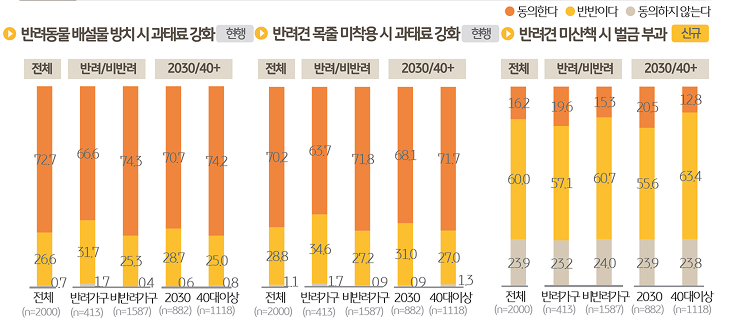

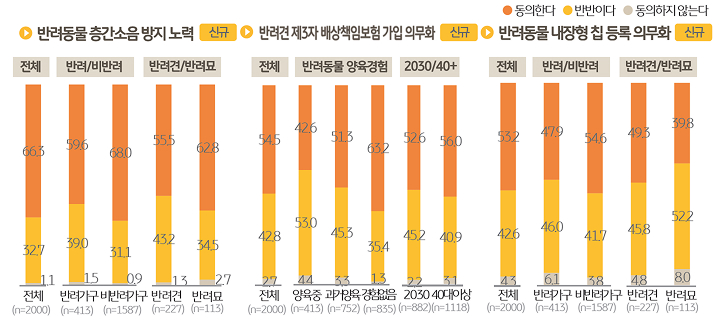

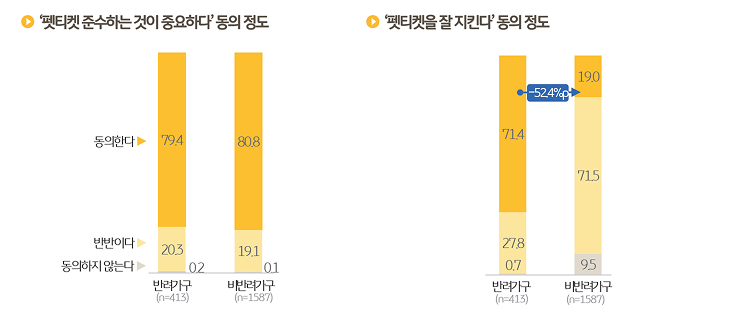

반려동물과 함께 하는 문화를 위한 초석인 반려동물 양육에 대한 반려가구와 비반려가구의 인식 비교, 반려문화 구축을 위한 제도 강화 의견 등에 대해서도 다룬다. 이 같은 내용은 ‘반려가구 추정모델’과 전국 20세 이상 69세 이하 남녀 2천 명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과를 토대로 작성했다.