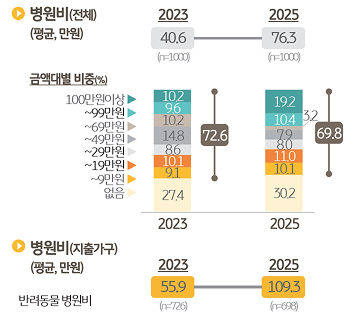

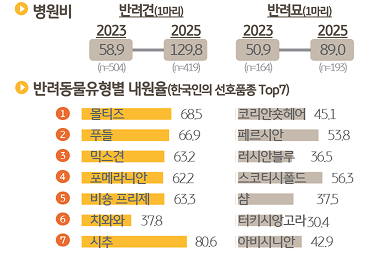

반려동물을 가족의 일원으로 여기는 인식이 확산하며 “가슴으로 낳아 지갑으로 키운다”는 말이 나올 만큼, 날로 커지는 ‘펫코노미’에 반려가구의 지갑이 열리고 있다. [펫코노미는 ‘반려동물(Pet)’과 ‘경제(Economy)’의 합성어로 반려동물과 연관된 시장 또는 산업을 의미한다.]

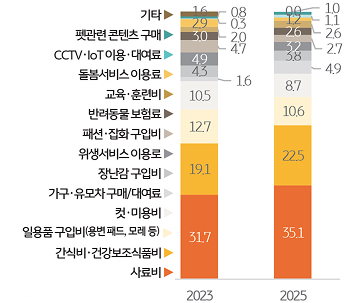

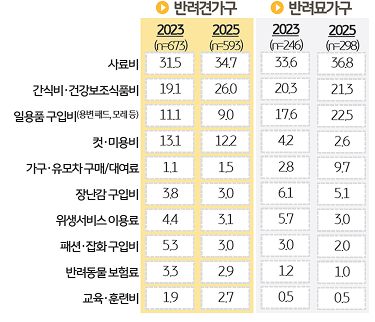

이에 가계 총지출 중 반려동물 관련 지출이 차지하는 비율을 일컫는 신조어인 ‘멍겔계수’(반려견 관련), ‘냥겔계수’(반려묘 관련) 역시 함께 상승하고 있다는 기사를 어렵지 않게 접할 수 있다.

한편 반려동물 생애지출 관련 시장 규모 역시 꾸준한 성장을 보여, 글로벌 시장조사업체 인텐트마켓리서치(Intent Market Research) 에 따르면, 반려동물의 신체적·정신적 건강과 행복을 증진하기 위한 상품·서비스 시장 규모는 2024년 2,276억 달러로 추정됐으며, 올해부터 연평균 10.0% 성장해 2030년까지 4,035억 달러를 돌파할 것으로 전망된다.

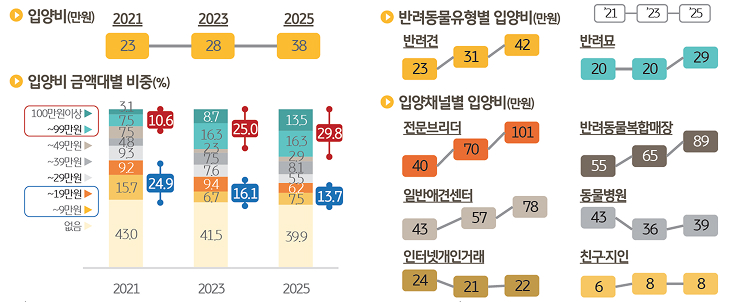

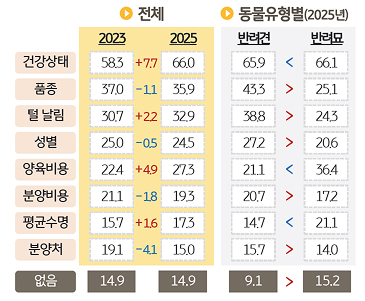

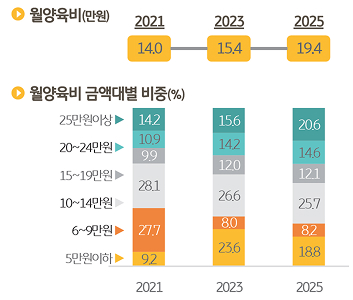

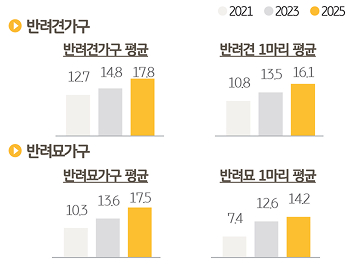

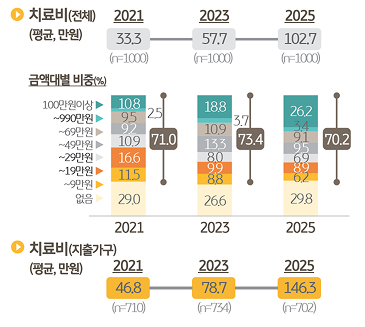

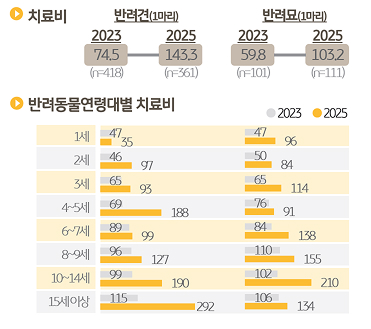

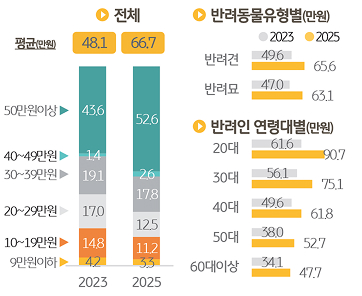

본 장에서는 가족 같은 반려동물을 위해 반려가구가 지출하는 비용 규모를 파악해 보고자 한다. 반려동물을 입양하는 과정에서 지출한 비용부터 사료·간식·미용·용품 구입 등의 양육을 위한 비용, 질병·사고 치료 등의 건강관리를 위한 비용, 이들이 무지개 다리를 건넜을 때 애도하며 편안히 떠나보내는 장례를 위한 비용까지 반려동물 양육 생애에 걸친 지출 현황을 살펴본다.